키워드 검색

-

- 2019년 자료해제 연합군번역통역부(ATIS) 조사보고서 제120호

-

일본군'위안부'에 관한 미국보고서 자료해제 1부. 연합군번역통역부(ATIS) 조사보고서 제120호 2부. 연합군번역통역부(ATIS)가 생산한 포로 심문보고서 3부. 미 전시정보국(OWI) 49번 보고서 4부. 동남아시아 번역통역부(SEATIC) 심문회보 제2호 연합군번역통역부 조사보고서 제120호 (ATIS Research Report No. 120) 일본군 ‘위안부’ 관련 자료는 몇 가지로 구분가능하다. 먼저 위안소를 만들고 운영한 주체였던 일본군이 생산한 자료가 있다. 당사자가 만들었기에 가장 정확한 자료라고 할 수 있다. 위안소의 설치는 물론 운영 과정을 알려주는 적지 않은 자료가 발굴되어 그 실상을 이해하고 일본군의 책임을 확인할 수 있게 해준다. 그러나 일본군이 만든 자료는 조직적 폐기 대상이 되어 많이 사라졌고 남아 있는 자료도 여러 사정상 발굴하기가 쉽지 않다. 다음으로 ‘위안부’ 할머니들의 구술 자료가 있다. 할머니들의 체험과 무엇과도 비교할 수 없을 정도로 가장 확실한 사실을 보여주는 자료임에 틀림없다. 그러나 오랜 세월 속에 기억이 망실된 경우도 많고 또 개인의 체험이기에 전체적 상황을 이해하는 데 한계가 있기도 하다. 또한 일각에서는 구술의 주관성을 문제삼기도 한다. 다음으로 일본군과 전투를 벌였던 연합군이 생산한 문서들이 있다. 연합군은 군사적 필요에 의해 일본군 포로들을 대상으로 면밀한 심문을 진행했고 그 과정에서 상당한 정도의 ‘위안부’ 관련 정보가 입수되었다. 또한 일본군으로부터 노획한 문서 중에 위안소 관련 내용이 확인되기도 했다. 미국을 비롯해 영국, 네덜란드, 호주, 중국 등 일본군과 전투를 치른 연합군은 모두 빠짐없이 ‘위안부’ 관련 문서를 생산했다. 심지어 일본군과 전투를 치르지 않은 태국과 프랑스 군에서도 위안소 관련 자료가 만들어졌다. 이는 그만큼 위안소가 광범위하게 설치되어 운영했다는 움직일 수 없는 증거가 된다. 연합군이 만든 자료는 크게 포로 심문보고서, 노획문서 번역 자료, 정보 보고서 그리고 특별 보고서 등으로 대별된다. 그중에서도 이번에 소개할 자료는 미국 남서태평양 사령부 연합군번역통역부(Allied Translator and Interpreter Section)에서 만든 조사보고서 120번(Research Report No. 120)이다. 이 자료는 미국을 위시한 연합국 측에서 생산한 ‘위안부’ 관련 자료 중 현재까지 발굴된 가장 자세하고 방대한 내용의 문서이다. 조사보고서는 최고 사령관 맥아더까지 보고되는 연합군번역통역부의 가장 비중있는 문서였으며 그만큼 정보의 정확성과 내용상의 풍부함이 여타 자료들을 압도한다. 특히, 이 보고서는 1945년 2월과 11월 두 차례 생산되었다는 점에서 흥미로운 사례가 된다. 두 판본의 차이는 위안소에 집중되어 있는데, 1945년 8월 일본 패망과 전후처리가 중요한 변수로 매개된다. 즉 전중(戰中)과 전후(戰後)라는 정세가 두 판본의 차이를 만든 결정적 요소였다. 요컨대 이 보고서는 전중과 전후에 걸친 연합군의 ‘위안부’ 문제 인식을 잘 보여주는 자료이기도 하다. 연합국번역통역부 조사보고서 제120호(ATIS SWPA Research Report No.120)의 원문이미지는 국사편찬위원회 전자사료관(링크이동)에서 확인하실 수 있습니다. 1. 자료 발굴 및 수집 경위 이 자료가 최초로 공개된 것은 1992년이다. 자료 공개의 배경은 1989년 히로히토의 죽음으로부터 시작된 일본의 전쟁 책임에 대한 사회적 관심의 증대와 관련된다. 한국에서는 조문사절 파견을 놓고 다양한 논쟁이 전개되었으며 일본에서도 이른바 ‘쇼와시대’의 전쟁 책임문제가 불거지게 되었다. 이 와중에 1990년 일본 정부가 일본군 ‘위안부’는 민간업자의 소관이기에 정부 차원의 조사가 불가능하다고 하여 커다란 파문이 일었다. 일본군의 관여를 부정하는 일본 정부의 태도는 많은 사람들의 공분을 샀고 1990년 정신대문제대책협의회(정대협)의 결성과 1991년 김학순 할머니의 증언으로 이어졌다. 일본에서는 요시미 요시아키(吉見義明) 주오대(中央大) 교수의 자료 발굴이 이어졌다. 그럼에도 불구하고 일본 정부의 입장은 변하지 않았다. 이에 미 캔사스대 굿맨(Grant K. Goodman) 교수가 자신이 군대 시절 확보했던 보고서를 공개하게 된 것이다. 1992년 2월 일본 교도통신(共同通信)사 워싱턴 지국을 통해 공개된 제120호 보고서는 일본 사회에 상당한 충격을 주었다. 이후 요시미 교수에 의해 1992년에 발간된 『종군위안부자료집』(『從軍慰安婦資料集』, 大月書店)에 수록되어 대중에 널리 알려지게 되었다. 그러나 이 자료집에는 보고서 전체가 아니라 위안소 관련 부분만 선별되어 일본어로 번역 수록되었다. 그런데 제120호 보고서의 최초 발굴자는 따로 있었다. 1992년 1월 28일 국사편찬위원회가 입수한 일본군 ‘위안부’ 관련 자료에 이 보고서가 포함되어 있다. 이 자료를 발굴하여 국사편찬위원회에 제공한 사람은 다름아닌 재미 사학자 방선주 박사였다. 방선주 박사는 한국 관련 자료를 조사하는 와중에 일본군 ‘위안부’ 관련 자료도 발굴하게 되었다고 술회했다. 현재 국사편찬위원회가 확인한 바에 따르면 제120호 보고서 중 1945년 11월 15일자 보고서(이하 11월 판본)는 미 국립기록문서청의 네 곳의 자료군(Record Group 이하 RG)에서 확인가능하다. RG 165, 331, 407, 554가 그것인데 이외에도 맥아더 기념관 RG 3에도 소장되어 있다. 1945년 2월 16일자 보고서(이하 2월 판본)는 RG 554에서만 확인가능하다. 2. 자료 생산과정 조사보고서는 남서태평양총사령부와 연합군최고사령부 수뇌부에게 보고되는 최고의 자료였다. 조사보고서는 애초 ‘정보회보’(Information Bulletin)라는 제호로 발간되다 1944년 6월 30일 이후부터 조사보고서로 개칭되었다. 이 자료는 포로 등을 통해 획득한 정보를 바탕으로 전쟁 수행상 필요한 특정 주제에 관한 조사와 분석을 시도한 문서이다. 따라서 보고서의 대종을 이루는 것은 군사관련 내용들이었다. 주목해야 될 보고서 중 하나는 일본군의 전쟁법 위반 문제를 다룬 제72호 보고서이다. ‘일본의 전쟁법 위반’을 주제로 한 이 보고서는 1944년 4월 29일 처음 발간되었고 이후 1945년 3월 19일과 6월 23일 두 차례에 걸쳐 보충본이 나왔다. 일본군의 불법 살해와 연합군 포로 학대, 성폭력 문제 등을 다룬 이 보고서는 내용상 제120호 보고서와 가장 근접한 자료라고 판단된다. 물론 이 보고서에 일본군 ‘위안부’나 위안소 관련 내용은 전혀 없지만 일본군의 전쟁범죄라는 맥락에서 연결될 수 있다고 하겠다. 여기서 한 가지 검토해야 될 문제는 위안소와 ‘위안부’ 문제가 일본군의 전쟁법 위반을 다룬 제72호 보고서가 아니라 ‘일본군의 편의 위락시설’(Amenities in the Japanese Armed Forces)이라는 제목의 제120호에 포함되었다는 점이다. 이는 1945년 시점까지 연합군 내에서 ‘위안부’ 문제가 전쟁범죄 차원에서 이해되지 않았음을 반증해준다. 그러나 1945년 초 연합군번역통역부가 일본군 위안소와 ‘위안부’를 중요한 정보로 인지하고 비교적 소상하게 보고서에 포함시켰다는 점은 주목을 요한다. 앞서 언급했듯이 이 자료는 두 개의 판본이 있다. 11월 판본은 위안소 부분 서술이 대폭 강화되고 확대되었으며 특히 위안소 설치 및 운영규정을 포함한 일본군 노획문서가 부록으로 첨부되어 있는 것이 특징이다. 이에 따라 문서 분량도 상당한 차이가 나는데 2월 판본은 22쪽인 반면 11월 판본은 42쪽에 달한다. 또 하나의 중요한 차이는 두 문서를 생산한 연합군번역통역부의 소속이 바뀐다는 점이다. 2월 판본은 남서태평양지역사령부(SWPA Hq.) 산하였고 11월 판본은 연합국최고사령부(SCAP) 산하였다. 두 사령부 모두 맥아더가 사령관이었다는 점에서 연속성이 있기는 했지만 전자는 전쟁을 수행중이었고 후자는 일본의 패전 이후 전후 처리와 일본 점령을 책임지고 있었다는 점에서 완전히 다른 정세 하에 있었다고 하겠다. 2월 판본은 치열한 전투가 진행중이던 상황 하에서 일본군에 대한 다양한 정보수집이 무엇보다 중요했던 정세 속에서 만들어졌다. 그러나 11월 판본은 전쟁이 종료된 이후에 작성되었다는 점에서 2월 판본과 구별된다. 그렇다면 연합군 최고사령부가 전쟁이 종료된 마당에 굳이 11월 판본을 간행한 이유는 무엇일까? 앞에서도 언급했지만 2월 판본과 11월 판본의 가장 중요한 차이는 위안소 관련 부분이었다. 이러한 맥락에서 보자면 연합군 번역통역부가 11월 판본을 간행하게 된 1차적 이유는 전범재판 관련 자료를 준비하기 위한 것이었다는 추정이 가능하다. 전범재판은 미국의 전후 정책의 중요한 부분이었다. 2차대전 전후 처리를 주도하게 된 미국은 민주주의와 인권, 휴머니즘과 같은 보편적 가치와 규범을 전면에 내세우면서 자신의 대외 정책을 관철시키고자 했다. 연합국은 이미 1943년 10월 연합국전쟁범죄위원회(United Nations War Crimes Commission, 이하 UNWCC)를 조직해 추축국의 전쟁범죄를 처리하고자 했다. 그러나 UNWCC는 독일 나치의 전쟁범죄를 주요 대상으로 하여 활동했다. 이에 중국의 강력한 요구와 함께 일본군의 미군 및 연합군 포로 학대 정보가 확인되면서 1944년 8월 남서태평양사령부 차원의 전쟁범죄위원회(War Crime Board, 이하 WCB)가 조직되었다. WCB 구성을 주도한 것은 맥아더의 정보참모였던 윌로비였다. 이러한 맥락에서 보자면 11월 판본은 전범재판 책임을 맡고 있는 연합국최고사령부로서는 상당히 중요한 업무 중의 하나였다고 판단된다. 정식명칭이 극동 국제군사재판인 도쿄 전범재판은 1946년 5월 3일 시작되어 1948년 11월 12일까지 진행되었다. 1945년 말경은 전범재판을 위한 제반의 준비가 시급했던 시점이었다. 결과적으로 제120호 보고서는 전범재판에 활용되지 못했다. 이는 11월 판본이 실제 활용과는 무관하게 전범재판이라는 역사적 사건과 관련되어 생산된 자료임을 설명해준다고 판단된다. 목차 제 I부 주보 제 II부 오락 제 III부 뉴스 제 IV부 우편 제 V부 결론 국사편찬위원회 한국사데이터베이스(링크이동)에서 해당 조사보고서의 목차와 내용을 확인하실 수 있습니다. 3. 자료 내용 제120호 보고서는 매점(Canteen stores), 오락(Amusements), 뉴스(News), 우편(Mail), 결론(Conclusion)의 5장 체제로 작성되었다. 위안소는 제2장 오락의 제9절로 배치되어 있다. 체육, 영화, 게이샤와 연예단, 휴가 등이 제2장의 나머지 절을 구성하고 있다. 이러한 장과 절의 배열은 2월 판본과 11월 판본이 동일하다. 먼저 두 문서의 내용상의 차이가 무엇인지 확인할 필요가 있을 것이다. 두 문서의 차이는 크게 두 부분으로 나누어 살펴볼 수 있다. 하나는 위안소 관련이고 다른 하나는 위안소 이외의 서술상 차이다. 전자의 차이는 매우 크며 사실상 11월 판본이 나오게 된 실질적인 이유라고 할 수 있다. 위안소 관련 부분의 차이를 살펴보자. 두 문서 모두 제2장 오락의 서론 격에 해당하는 일반 항목에서 위안소 소유 상황에 대한 기술이 나타나는데, 2월 판본에서는 포로들의 진술이 엇갈리는 것으로 기술되어 있다. 즉 정부가 위안소를 소유하고 통제한다고 진술한 포로가 있는가하면 다른 포로들은 사설이라고 주장했다는 것이다. 문서 작성자들은 더 이상의 분석을 진행하지 않고 다만 두 의견이 엇갈린다는 서술로 갈음했다. 반면 11월 판본에서는 포로들 사이에 이견이 있음을 전제하면서 버마에서 체포된 위안소 주인의 진술과 남서태평양 지역에서 노획한 위안소 규정에 따르면 위안소가 사적으로 소유되었으나 군의 감독 하에 있었다는 기술을 추가했다. 확보된 정보량이 늘어나면서 위안소의 소유 및 운영 상황에 대한 좀더 구체적인 판단이 가능해진 것으로 보인다. 즉 군 직영과 사설 위안소가 공존하되 사설이라 하더라도 군의 통제 하에 있었다는 사실을 입증해주는 부분이다. 다음으로 제2장의 제9절 위안소 항목에서의 차이를 보자. 먼저 제9절 위안소의 하위 항목 구성이 약간 변화하는데 2월 판본은 a. 버마, b. 수마트라, c. 남서태평양지역 등 세 개의 항목으로 구성되었으나 11월 판본에는 a. 규정(Regulations), b. 버마, c. 수마트라, d. 남서태평양지역으로 배열되어 총 네 항목으로 구분되어 있다. 두 판본의 제9절의 차이는 a. 규정과 b. 버마 두 항목에 집중되어 있다. 나머지 차이는 11월 판본 d. 남서태평양 지역에서 포로 진술 사례 하나가 추가된 것이 전부였다. 요컨대 두 문서의 차이는 노획한 위안소 규정과 버마 지역 위안소 업주의 진술에 따른 셈이었다. 두 문서의 차이를 보여주는 또 다른 부분은 결론부이다. 2월 판본은 결론에서 ‘군 당국의 인가를 받은 위안소가 설치되어 있다’고 기술한 반면 11월 판본에서는 ‘군 당국의 인가를 받은 위안소가 엄격한 규정 하에 설치되어 있다’라고 서술했다. 즉 문서화된 위안소 규정을 입수한 이후의 인식 변화가 반영된 기술이었다. 마지막으로 두 문서의 중요한 차이는 2월 판본에는 없었던 첨부 문서가 11월 판본에 나타난다는 점이다. 첨부 문서는 A와 B 두 개인데, A는 마닐라 위안소 설치 및 운영과 관련된 서류들이고 B는 마닐라 위안소에 관한 경찰 보고서이다. 두 개의 첨부 문서는 일본군 및 경찰이 직접 생산한 문서들을 연합군번역통역부가 영역한 것이다. 다음으로 문서의 구체적 내용을 살펴보자. 먼저 2월 판본의 위안소 서술은 전량 포로들의 진술에 의거했다. 이에 반해 11월 판본은 노획한 위안소 규정문서와 위안소를 직접 운영한 업자의 진술을 보강하여 상당히 구체적이고 풍부한 내용을 담고 있다. 다음으로 11월 판본을 중심으로 제120호 보고서의 위안소 부분 내용을 살펴보자. 먼저 a. 규정 항목은 상하이 지역으로 추정되는 남부 지구, 타클로반, 브라우엔, 라바울 등 다섯 곳의 규정문을 모아놓은 것이다. 이렇게 총 다섯 곳의 규정문을 함께 모아놓은 자료는 11월 판본이 유일한 것으로 보이는데, 일본군 위안소의 전체적인 윤곽을 그릴 수 있게 해주는 귀중한 자료임에 틀림없다. 다섯 개 규정 중 가장 분량도 많고 자세한 것은 마닐라 지역의 규정이다. 이 규정집은 위안소 설치와 운영 전반에 관한 거의 모든 세세한 규정들을 담고 있기에 현재까지 발굴된 위안소 관련 규정으로는 가장 대표적인 것 중의 하나이다. 이 규정집만 꼼꼼하게 살펴봐도 일본군의 위안소 운영의 대강을 파악하기에 큰 어려움이 없어 보인다. 이 규정은 마닐라 병참지구대 소속 육군 중좌 오니시(Onishi)가 1943년 2월 발행한 ‘마닐라의 인가 음식점과 위안소 규칙(Rules for Authorized Restaurants and Houses of Prostitution in Manila)’이라는 제목의 소책자를 영역한 것이다. 제1부 총칙, 제2부 영업, 제3부 운영, 제4부 위생, 제5부 규율, 제6부 특별클럽 규정 등 총 여섯 부분으로 구성되어 있으며 총칙부터 규율까지 모두 37개의 세부 조항으로 이루어져 있고 마지막 제6부는 별도의 15개 조항을 두고 있어 도합 52개 조항으로 이루어져 있다. 설치와 영업 중지, 폐업 그리고 그에 따른 손해 보상까지 전적으로 일본군의 책임으로 처리된다는 총칙의 규정 내용을 보면 위안소가 일본군의 부대시설이었음이 명백하게 입증된다. 영업 항목에서는 개업허가신청서를 비롯해 총 4종의 서류가 구비되어야 개업허가가 가능하도록 규정했으며 종업원의 교체까지 일일이 허가를 맡도록 명시했다. 나아가 군 소유 건물 수리도 허가사항이었고 대기실 규약과 요금표는 물론 심지어 타구(唾具, cuspidors) 설치까지 규정되어 있다. 운영에 있어서도 영업 시간 및 요금은 물론 업주와 위안부의 수익 배분 비율, 질병 치료비 부담 비율, 저축까지 규정해놓은 것은 위안소가 독립적인 민간시설일 수 없음을 분명하게 보여준다. 나아가 매일 보고서를 비롯해 매월 말일에는 영업 보고서를 제출하도록 규정했다. 위생 부분 역시 청결, 세척, 소독을 매우 강조하면서 생리 중 성교 금지, 매일 목욕, 침구 청결 등에 대한 세세한 규정을 잊지 않았다. 규율 부분 역시 위안소의 운영과 사용 시 지켜야 될 자세한 규정들로 구성되어 있다. ‘위안부’의 이동 금지, 주류 반입 금지, 콘돔 사용 의무 등이 규정되었고 심지어 입맞춤 금지 조항까지 삽입되어 있다. 위안소는 운영자와 ‘위안부’는 물론 이용자인 병사들까지 포함해 위안소와 관련된 모든 사람들의 일거수 일투족이 군 당국의 직접적 통제 하에 놓일 수밖에 없는 구조였다고 판단된다. 두번째 항목인 버마 지역의 내용은 주로 포로가 된 위안소 업주 심문내용에 기반했다. 이 자료는 위안소 설치와 운영이 일본군은 물론 조선총독부까지 포함한 일본의 국가 전체가 관여되는 과정이었음을 분명하게 증거한다. 즉 식민지 조선에서 703명의 조선인 ‘위안부’를 모집하는 과정과 출국, 군사령부가 제공한 무료 항행권으로 해군 호송선 7척의 호위를 받으며 대만과 싱가포르를 경유하여 버마에 도착하는 과정에 이르기까지 조선, 대만, 싱가포르, 버마를 지배하고 있던 일본 제국 전체가 동원된 셈이었다. 마지막으로 부록 문서를 살펴보자. 앞에서 언급했듯이 부록 A는 마닐라 위안소의 구비서류들이다. 개업허가 신청서를 위시해 서약서와 이력서, 종업원 명단 양식, ‘위안부’ 인가 신청서와 퇴소 허가 신청서, 수익 일계표, 일일 및 월례 보고서와 검진표 등 위안소 설치, 운영과 관련된 제반 서류가 꼼꼼하게 구비되어 있다. 총 14종에 달하는 서류 양식은 매우 세세하다. 예컨대 수익 일계표를 보면 고객을 계급별로 구분하여 시간과 인원 및 요금을 기재하여 총계를 내는 형식이었다. 이러한 서류 양식들은 위안소가 야만의 산물이자 근대 국가의 ‘합리적’ 기획물임을 동시에 보여준다. 위안소는 20세기의 야만적 현상을 집약한 전쟁을 배경으로 하여 주로 사회적 최약자 중의 하나인 식민지 여성들을 동원하여 설치되었다는 점에서 제국주의 일본의 야만성을 상징해준다. 그러나 그 야만이 근대국가의 합리적 관료제에 기반했음도 분명했다. 이 서류양식들은 위안소의 기획, 모집, 수송, 운영 등 전 과정은 일본의 국가이성이 ‘합리적’으로 작동한 결과였음을 명료하게 보여준다. 부록 B는 마닐라 위안소에 대한 경찰 보고서이다. 주지하듯이 제국주의 일본은 위생경찰 제도를 채택했는데, 이 보고서도 위안소에 대한 위생경찰의 태도를 잘 보여준다. 보고서에 따르면 마닐라에는 총 17개소의 군 위안소가 있었고 하사관・병사용 위안소의 ‘위안부’는 1,064명이었다. 장교용의 ‘위안부’는 119명으로 총 1,183명에 달했다. 위안소에 대한 일반 소견을 보면 “많은 업주들은 자신만의 이익 이외엔 아무 관심이 없”다고 지적하면서 ‘위안부’들의 생계나 위생에 전혀 신경쓰지 않고 있다고 질타했다. 경찰의 결론은 “업주들의 이기적인 처사는 억제될 필요”가 있다는 것이었다. 조사보고서 120호는 지금까지 발굴된 영어로 생산된 문서 중 가장 방대하고 종합적이며 자세한 자료이다. 두 번에 걸쳐 발행될 정도로 연합군이 ‘위안부’ 문제에 상당한 관심을 가지고 있었음을 보여주기도 한다. 즉 전쟁범죄 재판을 위해 이미 발간된 자료를 보완하여 재발행한 것으로 보인다. 특히 이 자료는 연합군이 만든 문서이기도 하지만 또 한편으로는 일본군이 직접 생산한 문서를 포함하고 있기도 하다는 점에서 주목된다. 요컨대 ‘위안부’ 문제에 대한 연합군의 시각과 함께 일본군의 위안소 운영실태를 함께 보여주는 드문 자료라고 할 수 있다.

-

- 2019년 자료해제 인도네시아 일본군성노예제도 피해자에 관한 조사와 자료

-

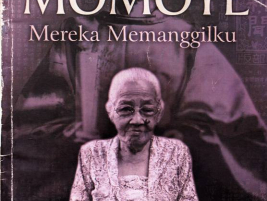

인도네시아 일본군성노예제도 피해자에 관한 조사와 자료 인도네시아에서는 1990년대 이후 개인과 민간단체 주도로 일본군'위안부'피해자에 관한 구술조사를 진행했다. 그러나 약 18,000여 개의 섬으로 이루어진 인도네시아 전 지역을 포괄할 정도의 조직적인 조사가 이루어지지는 않았다. 현재 인도네시아에는 두 개의 지원단체가 있으며, 피해자에 관한 정보는 우선 이들 단체가 수집해왔다. 또한 인도네시아 일본군성노예제도 피해자 중에는 특이하게도 네덜란드 출신 백인 여성들도 있었다. 제2차 세계대전 중이었던 1942년, 일본은 당시 네덜란드 식민지였던 인도네시아를 점령하면서 현지에 거주하고 있던 네덜란드 여성까지도 '위안부'로 끌고 갔기 때문이다. 따라서 네덜란드 쪽에서 발간된 피해자 관련 기록들이 있다. 아래에서는 인도네시아 현지에서 채록한 구술조사 보고서를 비롯해 네덜란드에서 발표된 피해자의 기록 등 현재까지 발표된 인도네시아 일본군성노예제도 피해자에 관한 자료들을 소개하고자 한다. 1. 일본군 성노예 전범 여성국제법정까지의 조사자료 먼저 일본어로 정리해 출판한 인도네시아 일본군'위안부'피해자에 관한 구술조사 보고서로 가와타 후미코(川田文子)의 『인도네시아의 「위안부」』(『インドネシアの「慰安婦」』、明石書店、1997)가 있다. 이 보고서는 일본의 전후보상실현시민기금(戦後補償実現市民基金) 조사팀이 1995년부터 1996년까지 세 차례 인도네시아를 방문해 피해자에 대한 구술조사를 시행하고, 그 결과를 정리한 것이다. 해당 조사는 인도네시아에서 약자에 대한 법률상담 등의 원조 활동을 하는 법률구조재단(Lembaga Hukum Bantuan, LBH) 욕야카르타 지부와 인도네시아 전 헤이호(Heiho, 兵補) 중앙연락협의회(Forum Komunikasi Ex-Heiho Indonesia, 兵補協会)의 도움을 받았다. 전 헤이호 중앙연락협의회는 이후 종군위안부를 덧붙여 인도네시아 전 헤이호 종군위안부연락협의회가 되었다. 조사지역은 욕야카르타(Yogyakarta), 수카부미(Sukabumi), 반둥(Bandung)으로 모두 자바섬(Java)에 있는 지역이다. 이에 따라 법률구조재단(LBH) 욕야카르타 지부에 등록한 피해자가 3백여 명[1], 전 헤이호 중앙연락협의회에 등록한 피해자가 2만 2천여명(1996년 3월 기준)이었다.[2] 가와타 후미코의 보고서 말미에는 전 헤이호 중앙연락협의회에 등록한 피해자 중 2,000명을 대상으로 실시한 앙케이트 조사(응답자 760명)가 실려 있다. 다음으로 2000년 도쿄에서 열린 일본군 성노예 전범 여성국제법정에서 인도네시아팀이 제출한 기소장과 증거 서류가 있다. 여성국제전범법정의 기록은 전6권 시리즈, 『일본군 성노예제도를 심판한다-2000년 여성국제전범법정의 기록』[3]으로 출판되었다. 그 중 인도네시아에 관한 자료는 제5권 『여성국제전범법정의 전기록[I]』[4]에 인도네시아 측의 기소장이, 그리고 제4권 『'위안부'전시성폭력의 실태[Ⅱ]』[5]에 기무라 고이치(木村公一 )가 작성한 「제4장 인도네시아 '위안부' 문제」[6]가 실려 있다. 기무라 등은 법률구조재단(LBH) 욕야카르타 지부와 인도네시아 전 헤이호 종군위안부협회의 도움을 받아 피해자 30명에 대한 구술조사를 진행했다. 한편, 소설가 프라무디아 아난타 토르(Pramoedya Ananta Toer)는 굉장히 독특한 조사를 진행했다. 프라무디아는 공산당계 단체에 관여했다는 이유로 1969년부터 10년간 부루섬(Pulau Buru)이라는 감옥 섬에 갇혀 유배 생활을 보냈다. 거기서 그는 옛날 이 섬에 '위안부'가 된 자바인 여성이 살았다는 이야기를 듣고 조사를 시작했다. 그 결과 2001년 조사 내용을 문학작품의 형식으로 작성해 출판했다.[7] 일본어로는 『일본군에게 버려진 소녀들-인도네시아의 「위안부」의 비화』[8]라는 제목으로 출판되었다.[9] 가와타 후미코(川田文子) 『인도네시아의 「위안부」』(『インドネシアの「慰安婦」』、明石書店、1997) 표지 2. 네덜란드 자료조사 제2차세계대전 중이었던 1942년 일본은 네덜란드령 동인도 즉 현재의 인도네시아를 점령했다. 일본은 인도네시아의 네덜란드인을 수용소에 억류하고 포로로 삼았는데, 이곳에서 일본군에 의해 '위안소'로 끌려간 여성들이 있다. 전쟁이 끝난 후, 바타비아(Batavia, 현재의 자카르타)에서 열린 네덜란드군 임시군법회의에서는 이러한 네덜란드인 여성을 상대로 한 '강제매춘'에 대한 재판을 진행했다. 4건의 재판이 진행되어 2건에 대해서 유죄판결이 내려졌다. 이들 재판 문서 중 일부가 일본어로 번역되었다. 가지무라 다이치로(梶村太一郎 )∙ 무라오카 다카미츠(村岡崇光)∙ 가스야 고이치로(糟谷廣一郎)의 『'위안부'강제연행 [사료] 네덜란드 군법회의자료 x [르포] 나는 "왜놈"의 자식』[10]에 수록된 것으로, 「선서심문조서(宣誓尋問調書)」가 피해여성들의 목소리를 전하고 있다. 또한, 네덜란드인 피해여성의 경험을 다룬 책들이 있다. 마르게리타 하메르 모노 드 프로이드빌의 『꺾인 꽃』(Geknakte Bloem, Marguerite Hamer-Monod de Froideville , 2013)과 얀 루프 오헤른의 『50년의 침묵』(50 Years of Silence, Jan Ruff-O'Herne, 1994) , 그리고 엘렌 반 델 플루흐(Ellen van der Ploeg)의 경험을 담은 『명령엔 감정이 없다』(Gevoelloos op bevel: Ervaringen in Jappenkampen van Ellen van der Ploeg, Jos Goos, 1995)가 있다. 앞의 두 권은 일본에서 『꺾인 꽃: 일본군 '위안부'가 된 네덜란드 여성들의 목소리』[11]와 『네덜란드인 '위안부' 얀의 이야기』로 각각 출판되었다.[12] 얀 루프의 책은 작년에 한국어로도 출판되었다.[13] 피해자 구술조사는 아니지만, 네덜란드정부소장문서를 조사한 자료로 다음의 자료가 있으며 일본어로도 번역되었다. 먼저, 바르트 판 프루헤스트(Bart van Poelgeest)가 작성한 「일본 점령하 네덜란드령 동인도에서의 네덜란드인 여성 강제매춘에 관한 네덜란드 정부소장문서 조사보고」[14][15]는 앞에서 언급한 가지무라 다이치로∙ 무라오카 다카미츠 ∙ 가스야 고이치로의 책에 수록되어 있다. 나아가서 네덜란드 공문서관을 조사한 야마모토 마유미(山本まゆみ)∙윌리암 브래들리 홀튼( William Bradley Horton)의 「일본 점령하 인도네시아의 위안부-네덜란드 공문서관 조사보고-」[16] 가 있다. 이 보고서는 재단법인・여성을 위한 아시아평화국민기금'위안부'관계자료위원회 편[17], 『'위안부'문제조사보고('慰安婦'問題調査報告)』(1999)에 수록되어 있다. 이 보고서에 따르면, 네덜란드공문서(번호 RIOD 016410)에 여성 희생자 다수를 포함한 발리사람들의 증언을 발췌한 내용이 있다고 한다. 한편, 네덜란드 저널리스트 힐데 얀센(Hilde Janssen)과 사진가 얀 반닝(Jan Banning)은 2007년 6월부터 2009년 7월까지 인도네시아에서 약 50명의 피해자를 찾아다니며 면담하고, 그 결과를 2010년 책과 사진집으로 출간했다. 『치욕과 무고: 인도네시아 위안부의 억압된 전쟁의 과거』(Schaamte en Onschuld: Het Verdrongen Oorlogsverleden van Troostmeisjes in Indonesie. Nieuw Amsterdam)와, 사진집 『위안부』(Comfort Women - Troostmeisjes. Utrecht: Ipso Facto)가 그것이다. 또한, 힐데 얀센은 자신의 홈페이지[18]에서 네덜란드어, 영어, 인도네시아어 3개 국어로 인터뷰했던 여성들의 증언 요지를 소개하고 있다. 3. 최근의 조사와 자료 여성들의 전쟁과 평화 자료관(wam)은 2016년 제13회 특별전(인도네시아)을 개최하면서 자료집 『'아시아 해방'의 미명 하에 인도네시아・일본군 점령하에서의 성폭력』[19]을 간행했다. 이 자료집은 당시까지 알려진 문헌과 피해자 증언을 집대성한 것인데, 그중 남술라웨시주(州) 조사를 통해 밝혀진 피해자 여성들에 관한 내용이 새롭게 추가되었다. 남술라웨시주 조사는 앞서 소개한 인도네시아 전 헤이호 종군위안부연락협의회가 자바주에서 남술라웨시주 에네깡현(県)으로 본부를 옮기면서 가능해졌다. 인도네시아 전 헤이호 종군위안부연락협의회가 그곳의 회원 네트워크를 이용해 1천 6백여 명에 대한 증언조사를 실시하면서 시작되었다. 이 조사는 합계 4천 6백 페이지가 넘는 총 4권의 자료 『추모 인도네시아∙남술라웨시주의 제2차 세계대전 잔학행위 피해여성(전종군위안부)』(In Memory: Wanita Korban Kejahatan Perang Dunia II di Sulawesi Selatan (Ex. Jugun Ianfu))(2005)로 정리되었다. 제목에는 '추모'라고 표현했지만, 아직 생존자가 많이 있다. 당시 조사를 진두지휘한 사람은 지금은 고인이 된 연락협의회 회장 무하매드 달마위(Mohammad Darmawi)였다. 그의 호소에 부응하여 이후 일본측도 마츠노 아키히사(松野明久)를 대표로 팀을 편성하고 현지 조사를 진행하여 지금까지 약 90명의 피해여성을 면담했다. 그리고 조사 성과의 일부를 한국여성정책연구원에서 발표했다.[20] 한편 인도네시아에서 현지 조사와 지원을 계속하고 있는 에카 힌드라(Eka Hindra)와 기무라 고이치(木村公一)가 마르디엠(Mardiyem)씨에 대해 쓴 책 『모모에-그들은 나를 그렇게 불렀다』(Momoe: Mereka Memanggilku. Essensi, 2007)는 일본에서 번역 출판되었으며,[21] 마르디엠씨의 증언은 그 후 다큐멘터리로 제작되기도 하였다.[22] 또한 에카 힌드라는 2009년 다큐멘터리 작가 아디 위디아르타(Ady Widyarta)와 손을 잡고 부루섬에 남은 자바인 전 '위안부'를 다룬 「마타올리-『위안부』 이야기」(Mataoli:Kisah para "Ianfu")를 제작했다. 4. 조사의 과제 아직까지 인도네시아의 '위안부'에 대한 전체적인 조사가 충분하다고 말하긴 어렵다. 약 18,000여 개의 섬으로 이루어진 넓은 인도네시아에서 전체조사는 불가능에 가깝다. 조사 방법에서도 피해자가 자신의 체험을 이야기하는, '점(点)'을 찍어가는 방식만으로는 상황을 입체적으로 그려 내기 어려운 부분이 있다. 피해자뿐 아니라 주위의 관계자, 목격증언자의 목소리를 청취하는 것도 중요하다. 또한, 일본측 자료를 이용하면서 당시 그 지역의 상황을 '면(面)'으로 그려나가야 한다. 그런 의미에서 남술라웨시주의 조사는 좋은 모델이다. 하지만 이 조사 역시 남술라웨시주 일부 지역에 한정되어 진행되고 있으며 그것조차 몇 년째 걸리고 있다. 조사에 필요한 인력도 자금도 부족한 것이 지금의 현실이다. 성노예제를 논증하기 위해서는 군의 조직적 관여와 강제성을 밝혀내는 것이 중요하다. 구술조사를 통해 나온 증언은 성노예제를 뒷받침하기 충분한 자료이지만, 문서자료나 물적 증거가 부족하다. 한편으로, 피해자가 그 후 인도네시아 사회에서 목소리를 낼 수 없었던 상황에 대해서도 생각해볼 필요가 있다. 인도네시아에서 '위안부'의 고통을 다룬 소설, 영화, TV 드라마가 나오는 것을 보면, 인도네시아 사회 일반이 이들에게 동정심을 갖고 있다고 생각된다. 그러나 현실에서 피해자들은 자신의 목소리를 제대로 낼 수 없고, 때로는 가족, 친족으로부터 외면받기도 한다. 남술라웨시주를 조사하면서 그런 사례가 많다고 느꼈다. 마지막으로, 이러한 조사는 피해자의 구제에 공헌하고, 그녀들의 괴로움을 덜어내는 데 도움이 되어야만 한다. 이를 위해서는 조사뿐만 아니라, 위안부 피해사실을 널리 알리고, 피해자를 지원하기 위한 운동을 이어가는 노력이 필요하다. 각주 ^ 구라사와 아이코, 「인도네시아의 위안부조사보고」재단법인・여성을 위한 아시아 평화국민기금「위안부」관련자료위원회편 『「위안부」문제조사보고・1999』(倉沢愛子「インドネシアにおける慰安婦調査報告」財団法人・女性のためのアジア平和国民基金「慰安婦」関係資料委員会編『「慰安婦」問題調査報告・1999』, pp. 89-105)에는 욕야카르타 지부에 317명이 등록했다는 기술이 있다. 이 「보고」는 전「위안부」의 증언을 수집한 것이라기 보다는 인도네시아의 「위안부」 문제 현황을 개관한 자료로 볼 수 있다. ^ 역자주: 당시 일본정부주도로 만들어진 '여성을 위한 아시아평화국민기금'이 민간모금을 개시한 직후부터 헤이호협회가 일본군성폭력피해자 등록 작업을 시작했고, 그 등록마감이 96년 3월이었다. ^ 『日本軍性奴隷制を裁く——2000年女性国際戦犯法廷の記録』、VAWW-NET Japan編, 緑風出版 ^ 女性国際戦犯法廷の全記録[Ⅰ] ^ 『「慰安婦」戦時性暴力の実態[Ⅱ] ^ 「第4章 インドネシア『慰安婦』問題」 ^ Perawan Remeja dalam Cengkeraman Militer. Gramedia Populer. ^ 山田道隆訳、『日本軍に棄てられた少女たち——インドネシアの「慰安婦」悲話』コモンズ、 2004 ^ 최근 한국에서도 『인도네시아의 '위안부' 이야기』(김영수 역, 2019) 라는 제목으로 번역 출간되었다. ^ 『「慰安婦」強制連行 [史料]オランダ軍法会議資料x[ルポ]私は"日本鬼子"の子』、金曜日、2008 ^ 村岡崇光訳 『折られた花 日本軍「慰安婦」とされたオランダ人女性たちの声』、新教出版社、2014 ^ 渡辺洋美・倉沢愛子訳、『オランダ人「慰安婦」ジャンの物語』、木犀社、1999 ^ 최재인 역,『나는 일본군의 성노예였다:네덜란드 여성이 증언하는 일본군위안소』, 삼천리, 2018 ^ 「日本占領下オランダ領東印度におけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府所蔵文書調査報告」 ^ 본 보고의 비공식적 영어번역은 다음과 같다. Bart van Poelgeest, Report of a Study of Dutch Government Documents on the Forced Prostitution of Dutch Women in the Dutch East Indies during the Japanese Occupation, Unofficial Translation. 24th January 1994. ^ 「日本占領下インドネシアにおける慰安婦—オランダ公文書館調査報告—」 ^ 財団法人・女性のためのアジア平和国民基金「慰安婦」関係資料委員会編 ^ http://www.hildejanssen.nl/ ^ 『「アジア解放」の美名のもとに インドネシア・日本軍占領下での性暴力』 ^ 마츠노 아키히사∙ 스즈키 다카시(鈴木隆史)∙ 미즈노 코스케(水野広祐)∙「인도네시아에서의 군 성노예제 패턴과 피해」『일본군「위안부」피해자 문제 해결을 위한 종합연구(Ⅱ)』, 한국여성개발연구소, 2016 ^ 『モモエ—-彼らは私をそう呼んだ』, 2007 ^ 가나 도모코((海南友子) 감독, 『Mardiyem 그녀의 인생에서 일어난 일』『Mardiyem 彼女の人生に起きたこと』 、2001

-

- 2019년 논평 그녀들의 법정 1부 - 단 800자의 기자합의문이 해결을 담을 수 있는가

-

'12.28 한일합의' 이후, 그녀들의 법정 1부. 단 800자의 기자합의문이 해결을 담을 수 있는가 2부. 합의 이후, 양국 정상은 어떤 이야기를 나누었는가 3부. 12.28 합의는 헌법소원청구 대상이 아니다? ‘12. 28. 한일합의’ 이후, 그녀들의 법정 영화 <허스토리>(민규동, 2018)가 보여주듯이, '위안부' 생존자들은 일본 정부와 한국 정부를 상대로 다양한 소송을 전개해 왔습니다. 12.28 한일합의 이후에 진행되었거나 진행 중인 소송만 해도 5건입니다. '위안부' 피해자 할머니가 당사자가 된 소송으로 헌법재판소에 헌법소원 한 건, 서울중앙지방법원에 대한민국과 일본을 상대로 한 손해배상청구소송 두 건, 그리고 소송의 당사자는 아니지만 피해자 할머니들이 관련된 소송으로 두 건의 정보공개청구소송이 있습니다. 1991년 12월 6일 고 김학순 할머니가 동경지방재판소에 소송을 제기한 이래 피해자 할머니들은 여러 건의 소송을 일본법원에 제기해 왔지만, 번번이 좌절을 겪어야 했습니다. 일본법원은 피해자 할머니들의 피해 사실을 부정하지는 않았지만 이미 모든 문제는 1965년 한일청구권협정으로 해결되었다고 판단하였죠. 피해자 할머니들이 지금 한국의 법정에 서게 되기까지 겪은 일들을 먼저 이야기하고 싶지만, 이 글에서는 2015년 12월 28일 이른바 ‘12.28 한일합의’가 이루어진 이후 한국에서 진행되고 있는 소송에 관해서만 이야기하겠습니다. 다음에 기회가 된다면 과거의 법정에서 어떠한 일이 있었는지도 설명할 수 있기를 바랍니다. 저는 ‘위안부’ 피해자 할머니들이 제기한 소송의 변호인단 중 한 사람으로, 법정에서는 피해자 할머니들을 대리하여 원고의 자리에 서는 사람입니다. 더 많은 분이 피해자 할머니들의 주장에 귀 기울여 주기를 바라며 이 글을 쓰고 있지요. 따라서 이 글은 피해자 할머니 입장에서의 부당함과 소송을 제기하게 된 이유를 설명하는 방식이 될 수밖에 없습니다. 법정에서의 절차와 정치한 법리 등 좀 더 상세한 법률적 정보를 알고 싶은 분들에게는 부족한 글이 될 겁니다. 또, 법정에서 사용하는 용어와 학계에서 사용하는 용어가 다르다는 점도 이해해 주시기 바랍니다. 단 800자의 ‘위안부 합의’ 기자회견문, 이것으로 ‘최종적 그리고 불가역적’ 해결을 담을 수 있는가 피해자 할머니들이 12.28 한일합의 이후 가장 먼저 제기한 소송은 정보공개청구소송입니다. 한일합의로부터 얼마 지나지 않은 2016년 1월 18일 대통령비서실에 정보공개청구를 했고, 2016년 2월 1일에는 외교부에도 정보공개청구를 했습니다. 대통령비서실과 외교부는 정보공개청구에 대하여 각각 1월 27과 2월 15일에 모두 비공개 결정을 내렸고, 이 비공개 결정에 대해 이의신청을 했지만 결정은 바뀌지 않았습니다. 어떠한 정보를, 왜 공개해 달라고 요구했을까요? 한일합의는 양국 외교장관이 국내외 기자를 불러 모아 기자회견을 하는 형식으로 발표되었는데요, 양국 외교장관이 번갈아 발표한 합의 내용은 통역까지 포함하여 약 15분 분량이었습니다. 그리고 그 기자회견문이 그대로 ‘위안부 합의’라는 타이틀로 공개되었습니다. 우리나라의 기자회견문은 약 350자, 일본의 것은 약 450자 정도로 합하면 약 800자 정도였는데요. 그 800자가 30년 가까이 피해자 할머니들과 시민단체들이 싸워 온 이 문제에 대한 ‘위안부 합의’라는 것이었죠. 그것 말고는 어떠한 합의문이나 문서도 발표되지 않았고, 실제로 발표문 이상의 그 어떤 내용도 문서로 추가 작성되지 않았습니다. 기자회견문은 일본이 ‘위안부’ 피해자들에 대한 책임을 통감하고 피해자들의 상처를 치유하기 위해서 일본 정부가 10억 엔을 출연하여 피해자 할머니들의 상처를 치유하는 사업을 하겠다는 내용이었습니다. 그중 가장 충격적인 부분은 이 회견으로 지금까지의 ‘위안부’ 문제가 ‘최종적 그리고 불가역적’으로 해결되었고 따라서 우리 정부는 앞으로 일본에 대한 비난을 자제하겠다고 발표한 것이었습니다. 누가 보아도 그 의미를 정확하게 알 수 없는 이 합의가 최종적 그리고 불가역적이라는 것은 도저히 이해하기가 어려웠습니다. 기자회견문만으로 부족했던, 명확히 밝혀야 하는 내용을 묻다 저희 법률가들의 입장에서는 무엇보다도 일본이 ‘법적 책임’을 인정한 것인지, ‘법적 책임’의 기본요소인 ‘위안부 피해 사실’을 인정한 것인지를 알고 싶었습니다. 지금까지 피해자 할머니들이 요구한 것은 일본에 ‘불법행위에 따른 손해배상책임’ 즉 ‘법적 책임’을 지라는 것이었습니다. 일본이 식민통치 체제를 이용하여 피해자 할머니들에게 성노예 생활 강요라는 불법행위를 하였으므로 그 불법행위로 인한 할머니들의 피해를 배상하라는 것입니다. 이 불법행위에 따른 손해배상책임을 인정하는 첫 단추가 바로 일본이 ‘식민통치 체제를 이용하여 피해자들에게 성노예 생활을 강요하였다’는 사실을 인정하는 것이어야 하고요. 하지만 기자회견문만으로는 일본이 ‘사실 인정’을 하였는지를 정확히 알 수 없었습니다. 어떤 면에서는 지금까지 일본이 인정해 왔던 사실보다도 오히려 후퇴하였다고 볼 여지도 있었습니다. 그래서 우선 ‘위안부’ 합의라고 하는 저 기자회견문의 내용을 분명히 밝혀야만 했습니다. 외교부 회의록 공개 요청, 합의 과정에서 ‘강제연행’을 어떻게 다루었나 시간순으로는 대통령비서실에 정보공개청구를 한 것이 먼저이지만, 외교부에 정보공개청구를 한 이야기를 먼저 하겠습니다. 외교부에 공개를 요구한 정보는 어떤 과정에서 합의문에 ‘강제연행’이 아니라 ‘군의 관여’라는 내용이 포함되었는지에 관한 것입니다. '위안부' 문제에서 일본 정부는 ‘군의 관여’하에 위안소가 설치되었다는 사실을 인정하였을 뿐, 위안소로 ‘위안부’를 강제적으로 끌어오고, 끌려온 ‘위안부’를 상대로 말로 표현하기조차 두려운 성노예 생활을 강요하였다는 사실은 인정하지 않았습니다. 일본 정부는 강제모집과 성노예 강요 등의 책임을 모두 민간에 떠넘기거나 아예 그건 모두 거짓말이라고 주장하기도 합니다. 하지만 피해자 할머니들은 일본에게 ‘군의 관여’로 위안소가 설치되었다는 것뿐만 아니라 강제적으로 위안소로 끌려갔고 거기서 성노예 생활을 강요받았다는 사실을 인정하라고 주장하고 있습니다. 따라서 2015년 12월 28일 한일 외교부 장관이 합의문을 도출하는 과정에서 ‘강제연행’ 표현 및 그 사실을 어떻게 다루었는가를 확인하기 위해 정보공개를 요구했습니다. 양국이 ‘군의 관여’라는 용어를 선택하고 그 의미에 관해 협의한 문서와 강제연행 사실을 인정했는지 여부를 협의한 문서 등을 공개하라는 것입니다. 우리 법원은 국가 간의 합의나 조약의 내용이 불분명할 경우 회의록 등을 통해서 그 내용을 분명히 하여야 한다고 한 적이 이미 있었거든요. 그러나 외교부는 비공개 협의가 있었다는 점을 인정하면서도, 한일 간의 협의 내용은 ‘외교문서’이므로 공개대상정보가 되지 않는다고 주장하고 있습니다. 정보공개에 관한 법률에서는 ‘외교 관계에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보’를 비공개 정보로 정하고 있으니 그 규정을 비공개 사유로 든 것이죠. 외교문서가 공개되면 그로 인해 일본과의 신뢰 관계에 큰 타격을 줄 것이고 국제관행에도 어긋난다고도 주장하였습니다. 외교부는 특히 외교에 관한 사항은 고도로 전문적인 영역이어서 다른 정보보다도 더 많은 재량권을 가지고 있다고 주장하기도 했죠. 한편으로는 협의 과정에서 할머니들의 이야기를 충분히 듣고 그 의사를 반영했으며 할머니들이 고령인 점을 고려하여 시급하게 해결하기 위해 애를 썼다고 주장했습니다. 3심에서는, 외교라는 이름으로 피해자들의 법적 권리가 함부로 침해되지 않기를 이 정보공개청구소송은 여전히 진행 중입니다. 1심에서는 외교문서라 해도 일률적으로 모두 비공개정보라고 할 수는 없고 외교부가 주장하는 것처럼 공개로 인해 국익을 현저히 해할 것인지도 알 수 없다고 판단해서 공개하라고 했지만, 항소심에서는 외교부의 주장대로 이 정보는 ‘공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보’라고 판단하여 비공개를 정당하다고 하였습니다. 외교부에 대한 정보공개청구소송은 현재 대법원에 있습니다. 항소심은 ‘공개가 되면 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려가 있다’고 판단하였지만, 현저히 해하여진다는 ‘국가의 중대한 이익’이 무엇인지, 그리고 무엇 때문에 ‘현저히 해할 우려’가 있다고 하는 것인지는 전혀 밝히지 않았죠. 대법원이 위안부 합의 과정에서 작성된 문서를 공개한다고 해서 국가의 중대한 이익을 현저히 해하는 일은 없을 것으로 판단하여 주기를 바랍니다. 외교라는 이름으로 피해자들의 법적 권리를 함부로 침해해서는 안 되니까요. 한일합의 이후 일본에서는 기다렸다는 듯이 군의 관여라는 것은 위안소의 설치에 관한 것뿐, ‘강제연행은 없었다’, ‘강제연행했다는 것은 완전히 날조된 이야기이다’라고 연이어 주장하고 있습니다. 나아가 이 사안은 ‘성노예 문제가 아니라 위안부 피해자 문제일 뿐’이라며 성노예라는 표현이 잘못된 것이라고까지 말합니다. 이런 서글픈 상황 속에서 ‘위안부’ 관련 소송들이 어떤 긍정적인 효과를 낼지 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 다음 글에서는 대통령비서실을 상대로 한 정보공개소송과 헌법소원에 관해 설명하겠습니다. 2부에서 계속됩니다.

-

- 2019년 에세이 김학순을 추억하다 3 - ‘우리들이 죽고 나면, 이 일은 없었던 것이 되어버린다’

-

[기림의 날 특집] 김학순을 추억하다 <논평> 소현숙 - 기림의 날에 기억하는 김학순과 그녀의 증언 <에세이> 1. 이희자 - 김학순 할머니와 나 2. 나카가와 히사코 - 할머니들의 리더같은 존재, 김학순 3. 야스다 치세 - 우리들이 죽고나면 이 일은 없었던 것이 되어버린다 4. 노부카와 미츠코 - 학순씨! 지금 계신 곳은 어떠신가요? '우리들이 죽고 나면, 이 일은 없었던 것이 되어버린다' '우리들이 죽고 나면, 이 일은 없었던 것이 되어버린다.' 김학순 할머니께서 살아 계실 때 항상 말씀하시던 이 말은 내 마음속에 강렬하게 남아있다. 피해자분들이 대부분 돌아가신 지금, 이 말은 현실이 되어가고 있다. 일본 정부는 일본 국내 혹은 UN 인권기구 등에서 ''위안부'가 성노예는 아니었다.', '강제연행은 없었다.' 등의 주장을 반복하면서 역사적 사실을 왜곡하고 있다. '기록되지 않은 역사는 반복된다'라는 말을 증명하듯, 지금도 전시와 마찬가지로 일상에서 여성에 대한 성폭력이 이루어지고 있다. 1991년 12월, 김학순 할머니는 일본정부의 사죄와 배상을 요구하며 도쿄지방재판소에 제소( 아시아태평양전쟁 한국인 희생자 보상청구사건)했다. 김학순 할머니는 처음 일본에 오셨을 때, 당시 탔던 일본항공의 학 마크가 일장기로 보여 무서웠다고 한다. 2003년, 도쿄도교육위는 입학식이나 졸업식 등 학교 행사에서 일장기 게양과 기미가요 제창을 의무화했고, 이에 따르지 않는 교사는 처벌했다. 의무화 이후 첫 졸업식 때, 처분이 두려워 주저하는 나 자신에게 용기를 북돋워 준 것은 김학순 할머니의 말씀이었다. 할머니들을 생각하면, 나는 차마 기미가요를 부를 수 없었다. 도쿄에서의 할머니들의 숙소는, 다카다노바바(高田馬場)에 있는 와세다호시엔(早稲田奉仕園)이었다. 나는 동료 교사들과 함께 숙소 및 재판소에서 할머니들을 도왔다. 한국어를 몰라 김학순 할머니가 '물 주세요' 하시면 우유를 갖다 드리는 등의 실수가 잦았지만, 한국어와 일본어 발음이 비슷한 토마토는 좋아하셨던 것이 마음속에 뚜렷하게 남아있다. 큰 방에 모여 함께 잠을 잤던 할머니들이 사소한 일로 실랑이를 벌일 때도 김학순 할머니는 언제나 침착하고 냉정했다. 침착한 성격과 더불어 피해 사실을 처음으로 밝히고 나섰다는 점에서 김학순 할머니는 다른 할머니들로부터 많은 신뢰를 받았다. 강순애 할머니는 “학순 언니, 학순 언니” 하며 김학순 할머니를 잘 따르셨고, 김학순 할머니와 사이가 좋았던 황금주 할머니는 김학순 할머니가 기르던 거북이를 이어받아 길렀다. 김학순 할머니는 당신을 만나러 온 많은 지원 봉사자를 누구나 똑같이 대해주셨다. 김학순 할머니께 '기념으로 사인해 주세요' 하고 소장을 내밀면, 할머니는 표지 뒷면에 당신의 이름을 작은 글씨로 써주셨다. 친한 일본인 지원 봉사자들과 선물을 주고받던 할머니들도 계셨지만, 김학순 할머니는 모든 봉사자와 담담하게 교제하셨고, 그 자리에 있던 봉사자 전원에게 장롱에 다는 장식용 노리개를 나누어 주시기도 했다. 할머니들이 한국에서 가져와 식사하실 때 반찬으로 드시던 김치 중 김학순 할머니가 가져오셨던 도라지 김치는 처음 먹어본 맛이었기 때문에 아직도 잊히지 않는다. 1994년, 전후 50년을 앞두고 국회 앞에서 사죄와 보상을 요구하는 2주간의 단식투쟁을 했을 때, 김학순 할머니는 새하얀 한복 차림으로 앉아 장구를 치셨다. 강순애 할머니의 꽹과리 연주에 장단을 맞추기도 하시고, 독주를 하기도 하셨다. 그 자리에 도착한 자원봉사자들은 할머니의 장구 소리에 넋을 잃고 귀를 기울였다. 자원 봉사자들은 몸 상태가 좋지 않았던 김학순 할머니가 혹독한 단식투쟁을 버텨낼 수 있을까 걱정했지만, 할머니는 강한 의지로 이겨냈다. 1997년 12월, 김학순 할머니는 일본 정부의 사죄와 보상을 받지 못한 채로 돌아가셨다. 나는 장례식에 참석하지 못했지만, 돌아가시기 직전 동료들과 서울의 한 병원에 입원해 계시던 할머니의 병문안을 다녀왔었다. 병세는 상당히 악화되어 할머니는 호흡 장치를 하신 채로 주무시고 계셨다. 할머니와 이야기를 나눌 수는 없었지만, 마지막으로 얼굴을 뵐 수 있어 조금이나마 다행이라고 생각했다. 지금 생각해보면, 단식투쟁이 몸에 무리를 준 듯하다. 단식투쟁까지 한 결과가 아시아여성기금 뿐이고, 여성기금을 받느냐 마느냐로 할머니들 사이에 분열이 일어났다. 그 사이에 정신적으로 힘든 시간을 보내신 것이 할머니의 죽음을 앞당긴 것 같아 일본인으로서 죄송스럽게 생각하고 있다. 김학순 할머니의 묘는 망향의 동산에 있다. 연고가 없는 할머니를 위해 '태평양전쟁피해자 보상추진협의회'의 공동대표이자 유족인 이희자 씨가 할머니 생전에 묘자리를 마련하는데 힘을 써주셨다. 덕분에 이희자 씨 부친의 묘 앞에 김학순 할머니와 황금주 할머니의 묫자리를 나란히 마련할 수 있었다. 이희자 씨는 김학순 할머니의 기일마다 추도식을 열었다. 5주기에는 일본인 봉사자들과 함께 건강했던 황금주 할머니도 참석하셨다. 하지만 이제는 황금주 할머니도 김학순 할머니의 옆에 잠들어 계신다. 이희자 씨는 지금도 두 할머니의 기일에 매년 추도식을 열고 있다. 김학순 할머니의 묘 앞에는, 할머니께서 생전에 가장 좋아하시던 무궁화꽃이 올려져 있다.

-

- 2019년 에세이 김학순을 추억하다 2 - 할머니들의 리더같은 존재, 김학순

-

[기림의 날 특집] 김학순을 추억하다 <논평> 소현숙 - 기림의 날에 기억하는 김학순과 그녀의 증언 <에세이> 1. 이희자 - 김학순 할머니와 나 2. 나카가와 히사코 - 할머니들의 리더같은 존재, 김학순 3. 야스다 치세 - 우리들이 죽고나면 이 일은 없었던 것이 되어버린다 4. 노부카와 미츠코 - 학순씨! 지금 계신 곳은 어떠신가요? 할머니들의 리더같은 존재, 김학순 1991년 12월, 김학순 할머니를 비롯해 '위안부' 피해자들이 일본 정부에 사죄와 명예회복을 요구하며 도쿄지방재판소에 제소( 아시아태평양전쟁 한국인 희생자 보상청구사건 )했을 때, 많은 일본인이나 재일한국인들이 할머니들을 지원하기 위해 힘썼다. '군위안부'의 존재는 센다 가코(千田夏光)의 책 『종군위안부』나 시로타 스즈코씨의 호소로 알고 있었지만, 한국인, 조선인 피해자들의 모습은 미지의 것이었다. 1970년대 만들어진 '위안부' 관련 기록영화 『오키나와의 할머니』에서도 감독 야마타니 테츠오(山谷哲夫)가 서울에서 피해자들을 수소문했지만 결국 만나지 못했던 상황이 담겨 있다. 시로타 스즈코 씨를 알게 된 것은 1986년의 일이다. 어느 날 밤 TBS 라디오에서, 시로타 스즈코 씨는 그냥 지나칠 수 없는 심각한 이야기를 풀어 놓고 있었다. "팔라우를 떠날 때는 비가 내리고 있었습니다. 그 비는 팔라우의 산속에 숨어 떠나는 배를 바라보면서 이런 몸으로는 고향으로 돌아갈 수 없다며 울던 여성들의 눈물과도 같습니다." 이렇게 이야기를 끝맺은 그녀는, 존재가 잊혀지고 있던 이름 없는 여성들을 위해 비석을 세우고 싶다고 호소했다. 그녀의 바람은 방송 이후에 실현되어, 치바 현 카니타 부인의 마을에 '아아, 종군위안부'라고 새겨진 비석이 세워졌다. 이 잊혀진 여성들 대부분이 한국, 조선인이었다는 것, 그리고 그 비참한 경험들이나 위안소의 실태가 널리 알려지게 된 것은 김학순 할머니의 용기 있는 고백과 그녀를 뒤따라 증언한 할머니들 덕분이었다. 일본에서도 명예회복을 요구하는 여성들의 투쟁에 공감하여 재판을 응원하는 분위기가 고조되기 시작했다. 우리 노조 여성부 일부 회원들은 위안부 문제 해결에 힘쓰는 모임을 결성하여 재판을 지원하고 국가보상을 요구하는 운동에 참여했다. 재판의 원고인 김학순 및 다른 할머니들과는 숙소 생활을 도와드리면서 친해지게 되었다. 취사가 금지되어 있던 숙소에서 식사 시간이면 할머니들은 큰 주전자에 찌개를 끓이셨고, 마지막에 황금주 할머니가 간을 보면 완성. 할머니의 자신만만한 모습이 아직도 눈에 선하다. 특히 김학순 할머니는 할머니들의 리더 같은 존재였다. 할머니를 따라다니는 열성적인 팬도 있었다. 어느 날, 신문기자였던 나는 우연히 쇼와 천황이 사용하는 타올을 미쓰비시 백화점에서 살 수 있다는 것을 알고, 할머니들의 숙소로 가는 도중 이케부쿠로의 미쓰비시 백화점에 들러 그 수건을 몇 장 사서 선물로 들고 갔다. 할머니들께 천황이 쓰는 수건이라고 설명해 드리자, 김학순 할머니가 천천히 일어서시더니 '히로히토 녀석! 천황이 다 뭐냐!' 하고 소리치며 하얀 수건 포장을 발로 밟기 시작했다. 그러자 다른 할머니들도 각자의 수건을 밟으며, 함께 소리치며 즐거워했다. 나는 김학순 할머니의 의외로 장난스러운 모습에 놀라기도 했지만, 할머니들의 뜨거운 투지에 압도되어버렸다. 전후보상을 요구하는 국회 앞 농성에는 학생들을 비롯한 다양한 사람들이 참가했고, 참가자들은 밤을 새우기도 했다. 가을이라 태풍도 오고 춥기도 해서 고령의 할머니들께는 혹독한 싸움이었다. 나는 할머니들을 격려하러 오는 국회의원들이 사비를 털어 할머니들을 가까운 호텔에 모시지 않는 것이 불만이었다. 국회의원회관 앞에서 강순녀 할머니가 굿을 한 이후, 갑자기 김학순 할머니가 '저도 하겠습니다' 하면서 장구채를 손에 쥐었다. 노오랗게 빛나는 은행잎 아래에서 김학순 할머니는 씩, 미소를 짓고나서 천천히 장구를 치기 시작했다. 꽃과 같은 웃음이라는 말은 바로 할머니의 미소를 가리키는 듯 주변이 갑자기 밝아졌고, 그 자리에 있던 모두가 할머니의 장구 소리에 끌려들어 갔다. 옆에 있던 동료들은 와, 하고 경탄했고, 나 역시 '훈련받은 프로는 다르구나' 하고 감동했다. 김학순 할머니의 연주는 단 한 번뿐이었지만, 그 연주를 듣게 된 것은 전후 보상 운동에 참가한 나에게 가장 큰 선물 중 하나였다. 나는 재판을 위한 증거 확보를 위해 김학순 할머니를 도운 적도 있다. 김학순 할머니가 일본군에게 연행된 '칵카현 철벽진(カッカ県ゼッペキ鎭)' 을 중국 지명집에서 찾아보았지만, 중국은 시 아래에 현이 있고, 그 아래에 진이 있다는 것을 처음 알았을 정도로 중국 지리에는 문외한이었다. 누군가는 단순히 "'후오루(獲鹿)'를 '칵카현(カッカ県)'이라고 불렀겠지" 하고 말했지만, 그 현에 비슷한 이름을 가진 진은 없었고, 허베이성 석가장의 주변에서 트럭으로 갔을 만한 거리도 아니었다. 그 외에 허베이성에는 트럭으로 갈 만한 거리에 '허젠현(河間)'이라는 곳이 있었지만 거기에도 비슷한 이름의 진은 없었다. '훠자현(獲嘉)'은 있어도 허난성에서 너무 멀었다. 결국 유감스럽게도 지명을 특정하지는 못했다. 김학순 할머니는 일본군의 위안소를 탈출하고 각지를 전전하며 마지막으로 프랑스 조계의 정안사로에 정착하여 전당포를 열었고, 이후 일본은 패전을 맞았다. 당시 이야기를 들으면, 할머니는 훙커우 공원에 대한민국임시정부 주석 김구의 연설을 들으러 갔다고 한다. 훙커우 공원은 윤봉길이 상해파견군 총사령관들에게 폭탄을 투척하여 두 명을 암살한 곳이다. 이 공격을 계획한 것으로 알려져 있는 김구 주석의 연설로 그곳은 광복과 독립의 열기로 가득 차, 그 자리에 있던 김학순 할머니 부부의 기쁨도 컸을 것이다. 할머니로부터 이 이야기를 들은 후, 헤이본샤(平凡社)에서 출판된 『백범일지』(『白凡逸志』, 1973)를 가져가니, 할머니는 일본어로 된 그 책을 손에 꼭 쥐고 계셨다. 한편 우리가 지원하고 있던 재판도 아시아여성기금 설립에 의해 크게 방향이 바뀌고 말았다. 재판의 주임변호사가 국민기금을 추진하여 변호사로서 입장을 의심할 만한 상황이 되었고, 한국 단체를 지원하고 있던 일본 단체도 국민기금 추진을 둘러싸고 분열되었다. 우리 모임도 예외가 아니어서, 회원 사이에 의견이 어긋나 해산하게 되었다. 그 후 나는 패배감에 서울에 연 2회 정도 할머니들을 뵈러 가는 것 외에는 이렇다 할 활동을 하지 않았다. 그리고 김학순 할머니와 만날 기회도 없어졌다. 1997년 어느 날, 김학순 할머니의 열렬한 지지자였던 변기자 씨를 만나, 할머니가 서울의 이화여자대학병원에 입원 중이라는 말을 들었다. 그녀가 말하길, 자신은 조선적이기 때문에 한국에 입국할 수 없으니 만약 서울에 간다면 병문안을 가주었으면 좋겠다고 했다. 그래서 나는 11월에 나눔의 집을 방문하고, 김학순 할머니를 찾아갔다. 벽에는 아이들이 보낸 편지들이 붙어있었고, 할머니는 매우 건강해 보여서 안심했다. 그러나 12월이 되자 변기자 씨로부터 김학순 할머니의 병세가 악화되어 걱정이라는 이야기를 들었다. 다시 친구와 둘이서 서울의 병원에 갔다. 마침 크리스마스 전이어서, 병실의 문에는 트리가 장식되어 있었다. 문을 열고 들어가니 할머니는 주무시고 계셨다. 일본에서 왔다고 하자, 간병인이 할머니를 흔들어 깨웠다. 우리는 그렇게 세게 흔들어도 괜찮을까 걱정했다. 눈을 뜬 할머니는 무슨 일이 일어났는지 모르는 듯했다. 간병인이 사정을 말하자, 미소를 지으며 기뻐해 주셨다. 누군가가 마지막으로 일본인에게 하고 싶은 말이 있는지 할머니께 물어봤으면 좋았겠다고 했지만, 우리는 할머니의 몹시 쇠약해진 모습에 놀라 오래 머무르지 못하고 나왔다. 오래 사시지는 못할 것 같다는 우울한 기분으로 희미한 빛 속을 걸었다. 그리고 16일에 부고를 들었다. 우리는 김학순 할머니를 추도하고 그녀의 원통함을 일본인에게 전하고 싶어서 오랜만에 예전 동료들에게 연락하여 국회 앞에 모였다. 그중에는 물론 변기자 씨도 있었다. 할머니의 사진이나 꽃, 슬로건을 걸었고, 국회의원 츠지모토 기요미(辻本清美)가 지나가자 같이 사진을 찍기도 했다. 만약 김학순 할머니의 첫 증언이 없었다면(부산의 이귀분 할머니는 자기가 먼저 부산 방송국에 갔었는데 상대해주지 않았다고 불평하셨지만!) 일본군 여성 인권침해는 역사의 어둠 속에 묻힌 채로 잊혀졌을지도 모른다. 김학순 할머니의 용기가, 그리고 그를 뒤따른 할머니들의 용기가 올해 노벨평화상으로 이어졌다고 생각한다. 할머니들이 노벨상을 탄 것이다![1] 각주 ^ 본 에세이는 2018넌 12월에 작성되었다.2018년 노벨평화상은 이라크 소수민족 야지디족 여성운동가 나디아 무라드와 내전 성폭력 피해자 치료에 앞장선 의사 드니 무퀘게가 수상했다.