키워드 검색

-

- 2024년 논평 싱가포르 일본군'위안부'들의 침묵에 대한 기록

-

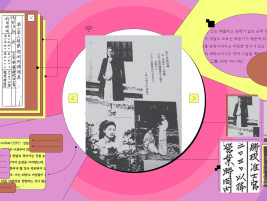

싱가포르 일본군'위안부'들의 침묵에 대한 기록 그동안 싱가포르에는 조선인, 일본인, 중국인, 대만인, 인도네시아 등 타지역에서 끌려온 '위안부'는 존재했지만, 싱가포르 출신 '위안부'는 없다고 알려져 왔다. 이 때문에 싱가포르에서는 전후 다른 아시아 국가의 피해 생존자들처럼 증언을 하고 정의 구현과 배상을 요구하는 움직임이 없었다. 필리핀이나 이웃 국가인 말레이시아에서 자국 출신의 성노예 피해 여성이 있었던 것과 대조된다. 그 배경에는 싱가포르 출신의 '위안부' 피해 여성이 없다는 의견을 피력해 온 정치가 리콴유의 역할이 있었다. 싱가포르 초대 총리(1965~1990)에 이어 내각 선임장관(1990~2004)까지 지내며 막강한 권력을 행사한 리콴유의 견해는 싱가포르 내 일본군 성노예 문제에 관한 생각과 행동에 큰 영향을 미쳐왔다. 최근 『역사와 기억 속의 싱가포르 위안부 여성들(The Comfort Women of Singapore in History and Memory)』을 집필하여 주목받은 싱가포르 난양기술대학교 케빈 블랙번 교수의 기고를 통해 이러한 잘못된 인식이 형성된 역사적 맥락과 싱가포르 내 '위안부' 문제의 현황에 대해 짚어본다. 내가 『역사와 기억 속의 싱가포르 위안부 여성들』을 집필한 이유는 '위안부' 피해 여성들이 존재했다는 사실을 입증하지 않으면 그들의 침묵이 존재에 대한 부정으로 이어질 것이라 생각했기 때문이다. 그렇다면 이 침묵을 어떻게 기록할 수 있을까? 1942년부터 1945년까지 일본군 점령기를 겪은 싱가포르 여성들의 기억에는 일본군이 '위안소'라는 완곡한 표현으로 불렀던 공간에 끌려가 성노예가 될 지도 모른다는 두려움이 새겨져 있다. 케빈블랙번_사진 1.jpg 침묵의 벽 2000년대 초, 나는 난양기술대 산하의 국립교육원에서 학생들과 함께 지역 사회를 대상으로 대규모 구술사 인터뷰를 진행했다. 이 과정에서 싱가포르 출신의 '위안부'가 존재했으나 증언하지 않았다는 사실을 깨닫게 되었다. 오직 가까운 동성 친구, 자매, 사촌, 이웃들만 당시 상황을 설명해주었고 그들이 아는 피해 여성들이 세상을 떠난 후에야 비로소 말문을 열었다. 그들은 어떻게 소녀들과 젊은 여성들이 일본군에 의해 강간당하고 납치된 후 위안소로 보내져 성적인 노예가 되었는지를 설명해주었다. 다시 20년이 지나 그 여성들 대부분이 세상을 떠난 뒤, 나는 그들의 존재와 삶을 밝혀야 할 때가 되었다고 생각했다. 과거 인터뷰 당시 싱가포르에서는 자신의 과거를 나서서 밝힌 여성이 있었더라도 정의 구현과 배상을 받았으리라 확언할 수 없다. 말레이시아 여성들 역시 그렇지 못했다. 그들은 배상을 받지 못한 채 세상을 떠났다. 누군가에게 자신의 이야기를 해보라고 설득하는 일은 그 자체로 해결할 방법이 없는 딜레마였다. 1990년대 싱가포르 정부는 '위안부' 피해 여성들에게 전혀 공감하지 않는 듯 보였으며, 그들이 존재하지 않기를 바라는 듯했다. 정부의 입장은 싱가포르 내 '위안부'는 한국인과 일본인이었다는 것이었다. 정부는 '위안부' 논란을 싱가포르와 관련이 없는 논쟁적인 역사 문제로 보았고, 이를 싱가포르 내부에 들여놓지 않으려 했다. 이런 태도는 2013년 한국의 피해 생존자들이 싱가포르 내 예전 위안소 자리에 '위안부' 소녀상을 설치하려 했을 때 불허한 것에서 잘 드러난다. 싱가포르 국립아카이브 구술사센터가 1981년부터 수집한 방대한 일본군 점령기 구술 기록 중에는 싱가포르 출신 '위안부'의 증언이 존재하지 않는다. 그러나 구술사 연구자들은 전쟁에서 살아남은 '위안부' 여성이 있었고, 그들이 자신의 비밀을 무덤까지 가져갔다는 사실을 알고 있다. 2014년 세인트 앤드루스 중등학교의 학생 200명이 수행한 대규모 구술사 프로젝트에서도 싱가포르 출신 '위안부'의 존재를 발견했지만, 이 여성들은 자신의 경험을 인터뷰에서 밝히는 것을 거부했다. 1990년대에 영자신문 <스트레이츠 타임스(Straits Times)>의 팬밍옌, 말레이어 신문 <베리타 하리안(Berita Harian)>의 하니 무스타파, 중문 신문 <연합조보(Lianhe Zaobao)>의 훠유에웨이 등 기자들도 이 여성들을 찾았지만 침묵의 벽에 부딪혔다. 여성들은 자신이 '위안부'였다는 사실을 공개적으로 밝히고 싶어하지 않았다. 그들은 가부장적 사회에서 자신의 사생활을 지키고자 했고, 성적 과거를 공공의 판단에 맡기고 싶어하지 않았다. 남겨진 증언들 싱가포르 출신의 '위안부'들이 죽을 때까지 지킨 이 침묵에도 불구하고 역사가들이 역사의 조각들을 맞춰볼 방법은 있다. 싱가포르 국립기록원(National Archives of Singapore)에 이들을 목격한 사람들이 남긴 증언을 통해서다. 젊은 여성들이 성폭행 당하고 집에서 끌려간 뒤에 위안소에서 성 노예로 전락했다는 놀라운 구술 증언도 있다. 국립교육원의 구술사 컬렉션에는 일본군에 점령된 상태였던 1942년 당시 25세였던 주부 웡와이콴의 증언이 있다. 그녀는 세랑군 지역의 테라스 하우스에 두 자녀와 살면서 겪은 충격적인 사건들을 다음과 같이 묘사했다. "그놈들 말이야, '일본 귀신들(日鬼. 일본군)' 말이야, 진짜 사람도 아니었어. 젊은 여자만 보면 눈이 뒤집혀서 남의 집에 함부로 막 들어오고, 길 가는 애들도 묻지도 따지지도 않고 잡아갔다니까. 글쎄, 중국에서처럼 애들을 겁탈한다는 소문이 파다했어. 운 좋은 애들은 며칠 만에 풀려나긴 했는데, 얼굴이 넋 나간 것처럼 변해 있더라고. 어떤 애들은 집에 돌아오지도 못하고 군대 기지로 끌려가서 '위안부'가 됐다는 얘기도 들었어. 그래도 다행인 건, 결혼한 여자들은 거의 안 잡아갔다는 거야. 우리 시누이가 그때 18살이었거든. 아직 어리고 예쁘니까 걱정이 이만저만이 아니었지. 왜놈들 손아귀에 넘어갈까 봐 옆집 총각이랑 급하게 결혼시켰잖아. 불쌍한 우리 시누이, 얼굴도 모르는 사람이랑 억지로 결혼해서, 결혼식도 제대로 못 올리고…. " (국립교육원 구술사 컬렉션의 웡와이콴 증언) 한편, 강제로 끌려가지 않고 저항한 여성의 증언도 있다. 광둥 출신의 '고급' 창부였던 호콰이민의 구술에 따르면, 일본군은 중국인 협력자와 함께 차이나타운에 있는 그녀의 성매매 업소에 찾아와 자신과 또 다른 '고급' 창부에게 '위안부'가 될 것을 요구했다. 그녀는 이를 거부했다. 호콰이민은 자신이 속해 있던 성매매 업소 주인 '마담'의 도움을 받아 두 명의 '하급' 창부들에게 자신을 대신해 가도록 설득했다. 대신 끌려간 두 여성은 나중에 말라야의 위안소가 있던 군기지에서 폭발 사건이 발생하자 혼란한 틈을 타 도망쳐 싱가포르로 돌아왔다. 차이나타운에서는 50명의 '고급' 광둥계 창부들이 강제로 끌려가 '위안부'가 되었으며, 그 중 20명은 말레이의 타이핑으로, 30명은 태국으로 보내졌다. 지역 주민 구술사 인터뷰는 '위안부'들이 있었던 위안소 위치를 기록하고 있다. 이런 지역 증언들은 일본 군인들이 회고록에 남긴 증언과도 일치한다. 케빈블랙번_사진 2.jpg 싱가포르 공식 기록에서 사라진 '위안부'들의 존재 싱가포르 출신 '위안부' 여성들이 침묵한 배경은 전후 초기 기록에서 확인할 수 있다. 전쟁이 끝난 후 싱가포르에 있던 일본인과 조선인 출신 '위안부'들은 본국으로 송환되었다. 이들은 과거를 숨기고 본국의 가부장적 사회로 돌아갈 수 있었다. 구술을 보면 '위안부' 이력을 끝까지 숨기는 데 성공하지 못한 이들도 있었다. 하지만 지역 출신 싱가포르 여성들은 훨씬 더 어려운 상황에 처해 있었다. 그들은 쉽게 과거를 숨길 수 없었다. N.I. 로우와 H.M. 청이 1947년에 출간한 일본 점령기 관련 초기 저서 『이 싱가포르 [우리 도시의 끔찍한 밤] (This Singapore [Our City of Dreadful Night])』에는 인도네시아의 위안소로 끌려갔다가 싱가포르로 돌아온 지역 '위안부'들이 느낀 두려움을 묘사한 대목이 있다. "1946년 3월 6일, 일본의 패망 6개월 후 15명의 소녀들이 싱가포르에 도착했다. 이들은 자바에서 4년 가까이 '위안부'로 지냈다. 이들 중 한 명은 부두에서 그들을 맞이하는 임무를 맡은 사람에게 '아버지가 저를 받아줄까요?' 라고 물었다." 싱가포르 출신 '위안부'들은 이러한 두려움 때문에 성매매를 계속하는 경우가 많았다. 따라서 전쟁 전보다 성산업에 종사하는 여성들의 수가 늘어났다. 일부는 거리에서 성매매를 했고, 이들의 존재는 시민들의 눈에 쉽게 띄었다. 영국 식민 정부는 이들을 체포해 소녀직업훈련학교로 보내 가정부나 재봉사, 또는 가정주부가 될 수 있도록 교육했다. 영국군 군정과 초기 사회복지부의 기록에는 이 과정이 문서화되어 있다. '재활'은 성공적이었던 것으로 보인다. 여성들은 과거에 대해 침묵을 지켰고, 만약 자신들의 과거에 대해 말한다면 곧바로 배척당했을 가부장적 사회에 재통합되었다. 1950년에 이르러 싱가포르 출신 '위안부'는 공적 논의와 식민지 정부 및 사회복지부의 기록에서 사라졌다. 그러나 1991년 12월, '위안부' 문제가 국제적 논란이 되면서 이들은 다시 공론의 장에 등장했다. 기자들이 '위안부'의 존재 여부를 묻기 시작했으나 누구도 피해 생존자를 찾아내어 증언하도록 설득할 수 없었다. 1992년 2월, 싱가포르 전 총리이자 내각의 일원이었던 리콴유는 일본의 청중들에게 한국인 '위안부'들 덕분에 '싱가포르 소녀들이 정조를 지켰다'며, 싱가포르 여성은 '위안부'로 동원되지 않았다는 취지의 발언을 했다. 이처럼 싱가포르는 '위안부' 피해자들이 정의 구현과 배상을 요구하며 나섰던 한국이나 다른 아시아 국가들과는 달랐다. 한국에는 강력한 페미니즘 운동과 비정부조직들이 있어서 '위안부' 피해자들의 정의 구현과 배상 요구를 지원하고 지지할 준비가 되어 있었다. 그러나 싱가포르에서는 정부나 사회 모두 '위안부' 피해 여성들에 대한 공감이 거의 없었다. 강력한 국가에 의해 지배되는 취약한 시민 사회로 특징되는 싱가포르에서, 활발하게 활동하는 여성운동 조직이나 비정부기구들에 의한 지원을 기대하기 어려웠다. 오히려 '위안부' 피해자들은 사실을 밝힐 경우 가부장적인 싱가포르 사회에서 성매매와 관련된 낙인이 찍힐 위험을 감수해야 했을 것이다. '위안부' 문제에 대한 싱가포르 정부의 태도는 한국정신대문제대책협의회와 김복동 할머니가 서울 주재 일본대사관 앞에 첫 번째 소녀상을 세우고 난 뒤, 싱가포르의 과거 위안소 자리에 두 번째 소녀상을 세우고자 했을 때도 잘 드러났다. '위안부' 문제가 엄격하게 통제된 싱가포르 시민 사회에 논란을 일으킬 수 있다는 우려를 내세워 소녀상 설치를 전면 불허한 것이다. 2013년 1월 30일의 이 불허 결정은 싱가포르의 국가 문화 유산 기관을 감독하는 정부 부처인 문화·지역사회·청년부에 의해 이루어졌다. 공식적으로 그 이유를 밝히지는 않았지만 싱가포르 정부가 '위안부' 문제를 자국의 시민 사회에 들여오지 않으려는 의도만은 분명했다. 과거 위안소로 쓰인 상가 건물, 최초로 보존 대상으로 선정 그럼에도 불구하고 1990년대 이후 대중문화와 역사 유산 관련 영역에서 싱가포르 출신 '위안부'들에 대한 관심이 나타나기 시작했다. 2001년, 국가 통제 하에 있던 싱가포르 방송국의 텔레비전 드라마 <전쟁 일기 (War Diary)>에 처음으로 싱가포르 출신 '위안부'가 등장했다. '위안부' 역할은 떠오르던 배우 피오나 시에가 맡았다. 2002년, 청팍옌 박사는 자란 주롱 케칠에 위치한 자신의 진료소이자 과거 가족과 함께 살았던 집이 예전에 위안소로 사용됐다는 이유로 보존 대상으로 지정받는 데 성공했다. 청 박사는 유산 관리 기관에 제출한 신청서에 1930년대에 그의 가족이 지은 연립 상가 건물이 위안소로 쓰였던 점을 강조했다. 건물 일부가 과거 위안소였다는 이유로 보존 대상으로 선정된 최초의 사례일 것이다. 같은 해, 말라야 지역의 '위안부'의 삶을 묘사해 크게 호평받은 말레이어 연극 <내 인생 이야기(Hayat Hayatie)>는 현지 '위안부'를 다룬 첫 번째 연극이었다. 케빈블랙번_사진 3.JPG 2010년대와 2020년대에 접어들며 거의 모든 '위안부' 피해 여성들이 세상을 떠난 이후에도 대중의 관심은 지속되었고 이는 문학 작품에도 반영됐다. 2019년 리징징은 싱가포르 출신 '위안부'를 주제로 한 소설 『우리는 어떻게 사라졌는가(How We Disappeared)』를 출간해 큰 찬사를 받았다. 또 2023년에는 나의 책 『역사와 기억 속의 싱가포르 위안부 여성들』이 싱가포르 도서상 비소설 부문 최우수 작품으로 선정되었다. 싱가포르인들은 특히 청팍옌 박사의 과거 가족 소유 상가가 있는 자란 주롱 케칠과 같은 싱가포르 내 위안소 유적지에 관심을 가지고 있다. 유명 유산 해설사 크리스 응은 이런 위안소 유적지를 포함한 투어를 진행하고 있다. 싱가포르의 성산업 역사와 홍등가를 둘러보는 '다크 투어리즘' 전문가인 그는 해외 관광객들과 현지인들을 대상으로 해설을 제공하고 있다. 싱가포르인들은 또 서울 외곽에 위치한 '나눔의 집'과 같은 '위안부' 관련 장소를 방문하기 위해 다른 나라로 여행을 떠나기도 한다. 앞으로 싱가포르에도 (공공 장소에는 불가하겠지만) 소녀상이 세워질 것이다. 아마 매주 시위가 열리는 서울의 일본대사관 앞 소녀상과는 달리 조용히 기념할 수 있는 구석진 곳에 설치될 것이다. 청 박사의 상가 건물과 같은 사유지에 세워질 가능성이 높으며, '위안부' 박물관이 설립되거나 기존 박물관에서 '위안부' 관련 전시를 확대할 수도 있다. 이러한 경험을 하고자 하는 싱가포르인들은 실제로 해외로 나가고 있기도 하다. 케빈블랙번_사진 4.jpg 싱가포르에서 점차 확산되는 '위안부' 유산 활동 결론적으로 싱가포르에서 일본군 성노예 문제는 풀기도, 설명하기도 어려운 역설을 보여주고 있다. 싱가포르 '위안부'와 관련된 많은 역사적 자료와 존재를 입증할 충분한 증거가 있고, 실제로 1990년대 이후 싱가포르의 '문화와 유산' 활동에서 이들의 존재가 드러나기 시작했지만 아이러니하게도 일본군에 점령당한 아시아 국가들처럼 증언에 나서는 이는 없다. 이는 싱가포르 사람들에게 그들이 존재하지 않았다는 잘못된 인식으로 이어졌다. 그러나 이는 사실이 아니다. 피해자들의 침묵은 그들이 살아온 가부장적 사회 분위기와 엄격하게 통제된 시민 사회를 유지하려는 싱가포르 정부의 태도에서 기인한다. 싱가포르 정부는 국제사회에 나타난 '위안부' 논란이 싱가포르 사회에 영향을 미치는 것을 원치 않아 왔다. 만약 싱가포르 출신 '위안부'가 정의 구현과 배상을 요구하며 나섰다면 아무런 지원도 받지 못했을 것이고, 오히려 성매매와 관련된 낙인 때문에 사회에서 배척당했을 수도 있다. 따라서 피해 여성들은 침묵을 선택한 것이고, 이러한 결정은 존중해야 한다. 그러나 그들의 경험은 소설, 드라마, 유산 투어, 박물관 전시와 같은 대중문화와 유산 활동을 통해 기릴 수 있다. 싱가포르에서도 이러한 움직임은 점차 확산되고 있다.

-

- 2024년 인터뷰 디아스포라 감독이 ‘위안부’ 문제를 말하는 법

-

디아스포라 감독이 '위안부' 문제를 말하는 법 일본군'위안부' 문제를 담은 영화를 만든 아르헨티나 국적의 한인 동포 2세 세실리아 강 감독. 계기는 우연히 들은 김복동 할머니의 연설이었다. 그때까지 '위안부'라는 단어조차 듣지 못했다는 사실이 부끄러웠다는 그는 몇 년 후 김복동 할머니의 부음을 듣고 소명처럼 영화 제작에 들어갔다. 아르헨티나 한인 사회 20대 젊은 여성들이 피해 할머니들의 증언을 낭독하며 출발하는 영화는 2023년 11월 라틴아메리카를 대표하는 '마르델플라타 국제영화제'에서 '심사위원 특별상'과 '관객상', 모든 경쟁 부문 최우수 영화상인 '시그니스상', 그리고 '최우수 다큐멘터리상'을 수상하며 주목을 받았다. 아직 국내에서는 개봉하지 않았지만 후세대와 공감대를 형성해가야 하는 우리에게 묵직한 질문을 던지는 영화 <내게서 출발한 배>를 놓고 세실리아 강 감독과 마주 앉았다. 아르헨티나에서 날아온 일본군'위안부' 영화 "말하기는 치유하는 과정에서 매우 중요합니다. 여성들은 자신들이 겪은 끔찍한 경험에 대해 이야기했고, 치유를 시작하기 위해 용감하게 침묵을 깼습니다. 그리고 이는 다른 여성들이 말할 수 있는 문을 열었습니다. 우리 스스로에게 물어봅니다. 지금, 2022년에 얼마나 많은 여성들이 상처를 치유해야 할까요? 왜 우리는 매주 수요일마다 여기 있어야 하나요? 왜 우리 여성들은 말하는 게 그토록 어려울까요? 왜 우리는 매일 말 그대로 죽도록 맞으면서도 우리가 겪은 모든 일들에 침묵해야 하나요? 왜 우리는 남성들의 일상적인 학대에 대해 말하는 것조차 부끄럽다고 여길까요? 우리는 우리가 겪고 있는 고통에 대해 말하는 것을 결코 두려워해서는 안 됩니다. 비록 말하기가 상처를 사라지게 할 수는 없지만 말하기는 분명 우리의 상처를 더 빨리 낫게 할 수 있습니다." 2022년 7월 4일이었다. 장대비 쏟아지는 1550차 수요시위에 참여한 멜라니 정은 직접 적은 연대 발언을 또박또박 읽어내려 갔다. 머나먼 아르헨티나에서 날아온 이 동포 2세 여성은 이미 전쟁과여성인권박물관과 나눔의 집을 방문해 일본군'위안부'의 아픈 역사를 만나고 온 터였다. 역시 아르헨티나 동포 2세 감독인 세실리아 강이 연출한 다큐멘터리 영화 <내게서 출발한 배(PARTIÓ DE MÍ UN BARCO LLEVÁNDOME)>는 이렇게 주인공 멜라니 정이 일본군'위안부' 문제를 접하고 점점 깊이 인식하는 과정을 좇으며 전시 성폭력과 일상의 폭력이 어떻게 연결되고 있는지를 보여주면서, 피해자에게 침묵을 강요하는 사회가 또 다른 가해자임을 담담히 담아내고 있다. 아르헨티나에서 온 영화, 한인 동포 2세 감독, 일본군'위안부' 문제와 여성 인권에 공명하는 아르헨티나 젊은 20대 여성들의 목소리…. 국제사회와 공유는 물론 후세대와 어떻게 만나고 접촉면을 넓혀 나갈지, 묵직한 과제를 앞에 둔 국내 일본군'위안부' 문제에 영화 <내게서 출발한 배>는 세대와 지역의 경계를 넘어 다양한 함의를 전하는 작품으로, 아르헨티나에서 장기 상영을 할 만큼 주목받고 있다. 아직 국내 개봉은 하지 않았지만 일본군'위안부'문제연구소 '2024 학술 콜로키움'에 참석한 세실리아 강 감독을 만나 영화 이야기를 나눴다. 시작은 김복동 할머니의 '위안부' 연설… 사망 소식 듣고 '뭔가 해야겠다' 생각 Q. 부모님께서 아르헨티나로 이민가신 이듬해인 1985년 부에노스아이레스에서 태어난 한인 2세이신데, 먼 남미에서 어떻게 일본군'위안부' 문제를 접하셨을까요? 🧶 세실리아 강 : 2013년이었습니다. 첫 장편 다큐멘터리 영화 <나의 마지막 실패>의 한국 부분을 촬영하기 위해 방문했을 때 어쩌다 '세계한민족여성네트워크(KOWIN)' 회의에 참석할 기회가 있었어요. 그 자리에서 김복동 할머니의 연설을 처음 들었습니다. 아직도 생각나는 게 열네 살 무렵 일본으로, 중국으로 끌려다니며 하루에 20~30번이나 강간을 당하고 옆에서 다른 여성들이 죽어가는 것을 목격해야 했던 고통, 그 상처와 기억을 안고 어렵게 집으로 돌아온 후에 누구한테도 이야기하지 못한 현실, 침묵하면서 느껴야 했던 수치심… 굉장히 구체적이었던 할머니의 말씀이에요. 정말 놀라고 충격이었어요. 더구나 용기있게 나서서 증언하시는 이유가 금전적인 보상이 아니라 후세대에게 절대로 같은 불행이 반복되지 않도록 역사적인 사실을 제대로 교육했으면 좋겠다, 그거 하나였어요. 제 삶에 지진이 일어난 것 같은 울림이었습니다. 그 순간까지 일본군'위안부'라는 역사적 사건에 대해 전혀 알지 못했고, '위안부'라는 완곡한 표현도 들어본 적이 없었거든요. 동시에 서른이 넘도록 아무 것도 몰랐던 스스로가 정말 부끄러웠습니다. Q. 충격적인 사실을 접하고 깊이 공감하는 경험과 이후 무언가를 시도하는 것은 차이가 큽니다. 나아가 자신의 전문 분야와 연결한다 해도 제작비가 만만찮은 영화를 만들겠다는 결정에는 여러 현실적인 문제가 뒤따르기도 하고요. 어떤 사명감이나 숙제로 받아들이셨던 건가요? 🧶 세실리아 강 : 처음부터 영화를 만들겠다고 생각한 건 아니에요. 참담한 마음으로 부에노스아이레스로 돌아왔지만 이 정보를 어떻게 처리해야 할지 막막했습니다. 제가 이 주제에 대해 말할 자격이 있는지도 몰랐고, 개인적으로 책임감을 가져야 된다는 사실 자체가 벅차기도 했고요. 다만 당시에는 이유를 이해하지 못했지만 제 마음 속에 이 주제가 일종의 소명처럼 계속 남아 있었던 것 같아요. 그러다 2019년 1월에 김복동 할머니께서 돌아가셨다는 소식을 듣고 뭔가 해야겠다는 생각이 들었습니다. 그 사이 제게도 변화가 있었어요. 2023년 말에 매우 극우적인 정당이 정권을 잡아 문제가 더 악화될 거라는 우려가 많은데, 한인 사회를 포함해 아르헨티나는 8시간마다 여성 한 명이 희생당할 정도로 사회적으로 가정폭력이 심각해요. 그러다 10년 전부터 미투운동이 계속 벌어지고 있어요. 그 영향을 받았고, 특히 젠더 문제에 대한 생각이 많이 변했어요. 제 작업 안에서 폭력 문제, 여성 인권 문제를 좀 더 직접적으로 고민하게 된 거예요. 증언 낭독, 할머니 존중하고 희망에 집중하는 방식 Q. 아르헨티나 여성 감독이 일본군'위안부' 문제를 어떻게 영화화 할 것인가, 즉 어떤 내용과 방식으로 '재현'할 것인가 등 본격적으로 작품을 구상하고 구체화하는 과정에서 다양한 고민이 있었을 것 같습니다. 🧶 세실리아 강 : 무겁고 접근하기 어려운 주제를 어떻게 전달할 지 고민이 많았고, 사실 두려움이 컸어요. 최대한 피해 할머니들을 존중하는 방식으로 영화를 만들고 싶다는 생각을 하면서 시나리오를 맡은 버지니아 로포 작가와 계속 얘기를 나눴습니다. 그 과정에서 저희가 처음으로 동의한 부분이 이 영화가 할머니들을 치유하는 것은 불가능하겠지만 대신 관객들을 치유할 수 있도록 하자, 그리고 역사의 어두운 부분보다는 희망에 집중하자는 것이었어요. 역사가도, 학자도 아닌 제가 '위안부' 문제를 역사적으로 접근할 수 없다는 것은 처음부터 알고 있었거든요. 그때 작가가 과거의 역사를 지금 여기로 가져와서 젊은 여성들한테 할머니들의 증언을 읽어보게 하면 어떨까 하는 제안을 주셨어요. <20년 후에>라는 다큐로 유명한 예술가이자 인본주의자인 브라질의 에두아르도 쿠티노(Eduardo Couthino) 감독에게 영감을 많이 받아온 터라 그의 인터뷰 형식도 빌려 왔고요. 한인 사회 20대 여성들의 인터뷰가 이어지는 영화의 도입부는 그렇게 해서 만들어졌습니다. Q. 세실리아 강 감독께서 일본군'위안부' 문제를 알게 되는 개인적 경로와도 유사한 흐름입니다. 🧶 세실리아 강 : 맞아요. 아날로그적 방식일 수 있지만 최대한 가까이 느껴지는 주제와 구조여야 한다는 게 중요했어요. 김복동 할머니의 증언에서 받은 강렬한 경험이 바탕이라 영화에서도 자연스럽게 그런 방식을 택하게 된 것 같습니다. 인터뷰에 참여할 여성들 캐스팅을 앞두고는 한인 2세라 해도 세대가 달라 오래 전의 일, '나와 상관없는 일'로 느끼지 않을까 하는 걱정도 있었어요. 그런데 다큐를 찍으면서 그런 편견들이 무너졌습니다. 여성들 대부분이 '위안부'의 의미는 대략 알고 있었지만 실제로 어떤 일을 당했는지는 몰랐어요. 그러다 보니 인터뷰 초기에는 질문을 해도 답변을 주저했고요. 이후 할머니들의 증언을 1인칭 시점으로 낭독하면서 완전히 다른 경험을 하고, 점점 문제에 접근하게 됐어요. 인터뷰를 하면서 여성들이 일상생활에서 겪고 있는 작은 차별과 억압에 대해 알게 된 것은 또 다른 충격이었어요. 여성들은 아르헨티나에 살면서 동시에 한인 사회 구성원이잖아요. 독특한 문화적 정체성을 가질 수밖에 없습니다. 특히 부모 세대는 고국을 떠나 외국에서 사는 삶 자체가 매우 고됐기 때문에 한국의 전통 문화를 중요시하고 지키려는 의지가 큰데, 이것이 젊은 세대에게는 억압적일 수 있어요. 한국에 오게 되면서 아르헨티나 한인 사회 여성들이 어느 부분에서는 1970년대, 1980년대를 살고 있다고 느낄 때가 있어요. 이런 문화와 차이에 집중하면서 여성들과 점점 유대감을 가질 수 있었습니다. 거듭된 각본 수정과 표류, 속도전 후의 감동 Q. 이후 영화는 인터뷰이 중 한 명인 멜라니 정의 비중이 커지고, 멜라니는 점점 주도적으로 일본군'위안부' 문제의 현장 속으로 들어갑니다. 이 또한 애초의 설계였나요? 🧶 세실리아 강 : 캐스팅 인터뷰에서 멜라니가 연기를 공부하는 배우 지망생인 걸 알았어요. 너무 반가웠죠. '센스 오브 미러링(Sense of Mirroring)'이라 해야 하나, 같은 예술 계통이라는 동류의식이 생기면서 먼저 당겼어요. 대본 리딩을 시켰는데 하고 싶은 연기를 애드립으로 해보겠다며 황금주 할머니의 증언을 낭독하는 거예요. 단순히 읽는 게 아니고 무언가 개인적인 경험까지 녹여낸 연기였어요. 할머니의 증언이 멜라니의 일상에 어떤 울림을 주는지 따라가다 보니 자연스럽게 멜라니의 내러티브로 중심이 옮겨 갔습니다. 전개 과정도 의도적인 건 아니었어요. 재정적인 이유로 첫 스크립트에서는 한국 방문 장면을 넣지 않았거든요. 본격적으로 작업을 할 무렵 코로나사태가 터졌고, 각본도 여러 번 바뀌었어요. 그 중간에 다른 일로 싱가포르 일정이 생겨 한국까지 들르게 됐어요. 이런 때 촬영하지 않는 게 말이 되나 싶어 멜라니와 상의해 시나리오를 다시 썼죠. 돌아보면 아르헨티나에서의 촬영이 강렬한 열정이었다면 한국에서의 촬영은 적은 예산과 빡빡한 일정 속에서 기복과 시차, 바다에서 표류하는 듯한 느낌으로 가득 찬 '감정적인 오디세이'에 가까웠어요. 조사하고 섭외하고 준비해서 촬영까지 마친 기간이 한 달이 채 걸리지 않았으니까 엄청난 속도였거든요. 장마 기간이었던 데다 한국말을 그나마 할 수 있는 사람이 저밖에 없어 제작진 6명 모두 고생을 엄청 했고요. 사운드맨부터 방문을 허락해준 기관 관계자에 이르기까지 여러 분의 도움이 없었다면 한국 촬영은 불가능했을 거예요. 그렇게 해서 멜라니가 전쟁과여성인권박물관과 나눔의 집을 방문하고, 수요시위에도 참여할 수 있었어요. 두 곳에 전시돼 있는 황금주 할머니의 기록을 만났을 때, 오자마자 시차 적응도 안 된 상태에서 촬영하느라 정신없던 와중에 너무나 멋진 발표문을 쓴 멜라니의 연대 발언을 들었을 때 저희 모두 얼마나 감동했는지 몰라요. 덕분에 아르헨티나 여성이 '위안부' 문제에 다가가는 과정이 잘 전달될 수 있었습니다. Q. 꾸준히 황금주 할머니 이야기가 등장하잖아요. 특별한 사연이 있는 걸까 궁금했어요. 🧶 세실리아 강 : 그렇지는 않아요. 여러 할머니의 증언이 있었는데, 멜라니가 먼저 읽고 선택한 거예요. 황 할머니의 증언에 좀 더 마음이 닿았던 것 같아요. 영화적인 우연이 겹친 결과였어요. Q. 영화 제목이 시적이에요. <내게서 출발한 배(A Boat Departed From Me Taking Me Away)>에도 의미가 있을 것 같아요. 🧶 세실리아 강 : 제목은 제가 좋아하는 아르헨티나 여성 시인 알레한드라 피사르니크(Alejandra Pizarnik)의 시에서 따왔어요. 1960년대 아르헨티나에서 열정적으로 페미니즘을 지향한 분이에요. 우리가 사는 세상을 말로 표현하는 데는 한계가 있잖아요. 시는 그렇다면 여성들은 어떻게 자신의 정체성을 표현할 수 있을까 하는 물음을 던져요. 다하지 못한 할머니들의 말은 물론이고 현재도 여성들에게는 하고 싶은 말 이상의 것이 있다는 의미를 전하고 싶었습니다. 여기에 중의적으로 '위안부' 역사가 모두에게 가 닿기를 바라는 마음도 있고요. Q. 아르헨티나에서는 이미 개봉했다고 들었습니다. 🧶 세실리아 강 : 2024년 7월, 240석 규모의 대중영화관인 중남미미술관(MALBA) 극장에서 <내게서 출발한 배>가 개봉했는데, 놀랍게도 지금까지 상영 중이에요. 또 영화 전문 공연장인 산 마르틴 극장 아트하우스에서도 2주 동안 상영했는데, 만원이었습니다. 아르헨티나 전역에서 상영관이 늘어나고 있고요. 기대 이상의 호응이라 저희도 당황하고 있습니다. 아르헨티나에서의 관심과 장기 상영 이유 Q. 현지에서는 낯선 이야기일 텐데, 그렇게 관심을 받는 이유가 뭘까요? 🧶 세실리아 강 : 무엇보다 그동안 어디서도 접한 적 없는 새로운 사실을 알게 되면서 입소문이 난 것 같아요. 두 번째는 제가 그랬듯이 '위안부' 피해 여성들이 겪은 고통과 상처가 아르헨티나 여성들에게도 깊이 전해지기 때문일 거예요. 그리고 군사 독재 시절을 거치며 폭력과 범죄를 경험한 아르헨티나 역사와도 관련이 있습니다. 모든 상영회에서 관객 중 누군가는 영화 속 수요 시위 장면을 언급하면서 '비슷한 두 사건'을 연결 짓는 발언을 해요. 수요 시위를 보면 1970년대 군사 독재 시절 납치되거나 실종된 자녀와 포로로 태어난 손자에 대한 진실을 요구하며 매주 목요일 대통령궁 앞 마요 광장에서 열린 '마요 광장의 할머니들'의 목요 행진이 떠오르니까요. '더 이상은 안 된다'는 속담도 있는데, 목요 행진과 수요 시위 모두 기억과 진실, 정의를 위한 투쟁이라는 점에서, 또 다시는 그런 역사의 참상이 반복되지 않아야 한다는 인식을 공유하는 장이라는 점에서 연대의 감정을 느끼는 분들이 많은 것 같습니다. 아, 그리고 아르헨티나에서도 케이팝(K-Pop)을 비롯해 한류가 엄청난 인기예요. 한류에 빠진 이들의 관심이 한국 문화 전반으로 넓어지면서 영화까지 영향을 받는 것 같기도 합니다. Q. 영화제 수상 소식도 들었습니다. 🧶 세실리아 강 : 2023년 11월에 라틴 아메리카를 대표하는 '마르델플라타 국제영화제'에 참여해 국제 경쟁 부문에서 첫 선을 보였어요. 기대 없이 참여했는데, 찬사와 함께 '심사위원 특별상'과 제가 가장 자랑스러워하는 '관객상', 모든 경쟁 부문 최우수 영화상인 '시그니스상', 그리고 '최우수 다큐멘터리상'을 받았어요. 엄청난 영광이죠. 예상 못한 수상인데다 덕분에 '위안부' 피해 할머니들의 이야기를 더 많은 분들과 나눌 수 있게 돼 너무나 기뻤습니다. Q. 한국 개봉 계획은 어떤가요? 🧶 세실리아 강 : 아르헨티나 관객뿐 아니라 한국 관객들도 만나고 싶은데 아쉽게도 아직 상영 계획을 잡지는 못했어요. 아르헨티나인이지만 한인 교포 2세라는 디아스포라 정체성을 가진 감독의 관점으로 담아낸 일본군'위안부' 이야기를 한국 관객들이 어떻게 보고 이해할지 굉장히 궁금해요. 만약 한국에서 상영되면 중첩된 기억과 역사, 경험을 훨씬 더 폭넓게 이해하고 열린 논의와 토론도 할 수 있지 않을까 합니다. 디아스포라 정체성과 시선 담은 작품 꾸준히 소개하고파 Q. 일본군'위안부' 문제의 주요 고민 중 하나는 앞으로 후세대와 어떻게 공감대를 형성해 나갈 것인가 하는 것입니다. 이런 때 아르헨티나의 젊은 한인 여성들과 공명하는 과정을 보여주는 <내게서 출발한 배>가 던지는 메시지가 인상적인데, 관련해 영화가 어떻게 활용되면 좋겠다 하는 기대가 있을 것 같습니다. 🧶 세실리아 강 : 저의 영화가 어떤 '기회'가 되길 바랍니다. 미래 주역인 젊은 세대 사이에서 다뤄지지 않는다면 어떤 역사적 사건도 의미를 잃어갈 수밖에 없잖아요. 이들 미래세대와 만나는 기회를 많이 그리고 다양하게 만들어 그들이 관심을 가지고 역할을 이어갈 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. <내게서 출발한 배>의 내러티브에 동의할 수도, 거부감을 느낄 수도, 반대 의견을 가질 수도 있지만 그 모든 것에 앞서 다양한 감정과 생각을 가질 수 있는 기회로 활용되면 좋겠어요. Q. 꾸준히 아르헨티나와 한국 사이의 경계를 넘나드는 디아스포라 정체성을 예민하게 포착한 작품 활동을 해오셨습니다. 마지막 질문은 앞으로도 이 정체성을 이어나갈 예정인지, 향후 작품이나 활동 계획과 함께 말씀 부탁드립니다. 🧶 세실리아 강 : 어릴 때부터 항상 다르다고 느꼈어요. 가끔 '강제이주' 당한 느낌이라는 표현을 쓰기도 해요. 외모부터 문화까지, 너무나 다른 세상 사이에 있는 존재였던 거죠. 10대 때는 특히 불편한 게 많았어요. 모든 디아스포라가 거치는 과정일 거예요. 그런데 그 다름이, 외모가 다르고 경험이 다르고 관점이 다른 것이 어느 순간 저의 특별한 정체성이라는 걸 알게 됐어요. 그 덕분에 남다른 시선을 가질 수 있었으니까요. 개인적으로도 이 다큐멘터리를 꼭 찍어야 하는 이유가 있었습니다. 두 개의 문화적 배경을 가진 사람으로서 제 정체성을 표현하는 방식이 필요했거든요. 그래서 촬영하는 과정에서 많이 배웠고, 저 자신과 세상을 이해하는 데 큰 도움이 됐습니다. 부에노스아이레스로 돌아가면 다음 작품인 <장남> 촬영에 들어갈 예정입니다. 이민 1세대인 아버지의 이야기이기도 한데, 처음 시도하는 픽션 영화이기도 해요. <내게서 출발한 배>를 선보이고 나니까 이제야 말로 제가 완전히 준비된 것 같습니다. 픽션, 논픽션을 떠나 언젠가는 코미디적 요소 가득한 영화도 만들고 싶은 꿈도 있고요. 영화로 계속 만나 뵙겠습니다.

-

- 2024년 에세이 2024년 웹진 〈결〉 독자만족도 조사

-

웹진 <결>의 콘텐츠와 시스템을 더욱 향상시키기 위해 독자 만족도 조사를 실시합니다. 웹진 <결>을 이용하며 느끼신 만족스러운 부분이나 불편했던 점, 그리고 추가로 바라는 점들을 솔직하게 말씀해주세요. 여러분의 소중한 의견은 웹진 <결>의 콘텐츠 제작 및 향후 웹사이트 개선에 큰 도움이 됩니다. 📌 설문 대상 : 웹진 <결> 독자 📌 설문 방식 : 구글 설문지 (아래 버튼을 클릭) 📌 설문 기간 : 2024년 10월 23일(수) ~ 2024년 11월 3일(일) / 총 12일간 설문에 참여하신 분들 중 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘을 증정합니다. 응답해 주신 내용은 익명으로 처리되며, 웹진 <결> 콘텐츠 및 웹사이트 개선을 위한 목적 외에는 사용되지 않으며, 외부에 공개되지 않습니다. 🧶 웹진 <결> 독자만족도 조사 참여하러 가기

-

- 2024년 자료해제 일본 군인에게 '위안소 이용'이 의미하는 것

-

[일본 군인 회고록 읽기] 일본 군인에게 '위안소 이용'이 의미하는 것 '위안소'를 이용한 일본 군인들은 자신들의 경험을 세세하게 상기하며 자유롭게 집필한 많은 회고록을 남겼다. 자기를 만족시켜주고 따뜻한 정서가 있는 장소, '목숨의 세탁소', '공동변소', 안정제, 권리, 남자가 되는 과정…. 회고록에 남긴 이들의 서술을 통해 그들에게 위안소를 이용한다는 것의 사회적 의미를 발견할 수 있다. 위안소에서 군인을 상대해야 했던 여성은 군인들의 질서 유지와 관리를 위한 도구에 불과했다는 사실도 알 수 있다. 군인 회고록 중 위안소 이용에 관한 서술에 주목해 위안소가 일본군에게 어떤 기능을 했는지 살펴본다. 1118_결_자료해제-02.jpeg 일본 군인들은 '위안부'나 '위안소'에 관해 많은 기록물을 남겼다. 특히 전 군인들이 자신의 경험을 상기하면서 자유롭게 집필한 회고록에는 그들의 적나라한 생각이 드러난다. 일본에서 연구 활동을 진행하고 있는 '일본전쟁책임자료센터(日本の戦争責任資料センター)'는 1990년대부터 군인들이 펴낸 회고록을 꾸준히 조사해 '위안소'나 '위안부'에 대해 서술하고 있는 사례를 1,000권 가량 발견한 바 있다. 필자는 오래 전 '위안소' 앞에서 웃음을 지으며 줄을 선 일본 군인들의 모습을 담은 기록을 보고 궁금했다. 힘없는 여성들이 거듭되는 성적 행위를 강요당하고 있는 상황에서 도대체 뭐가 그리 즐거웠을까, 이해가 되지 않았다. 남자들은 성욕을 참을 수 없는 건가? 전쟁터에서 계속된 싸움이 인간을 이상하게 만드는 건가? 그런데 회고록에서 관련 서술들을 연구하다가 '위안소'를 이용한다는 것의 사회적인 의미를 발견할 수 있었다. 여기서는 군인 회고록 중 위안소 이용에 관한 서술에 주목해 위안소가 일본군에게 어떤 기능을 했는지 살펴본다. 위안소에 갈 수 있는 권리 우선 위안소에는 어떤 군인들이 갈 수 있었을까. 회고록에는 초년병은 가기 어려웠다는 서술이 많다. 시간적·정신적 여유가 없고, 선배 병사들의 눈치도 봐야 했기 때문이리라. 그러다 이년병이 되고 후배가 생기면서 할 일이 줄고, 눈치 볼 선배도 적어지면서 위안소에 가보겠다는 생각이 들기 시작했다고 한다. 이후 이년병 이상의 군인 대부분은 당연한 듯 위안소에 다니게 된다. 중국 중부지역 산둥성(山東省)에서 종군했던 일반 병사는 다음과 같이 회고하고 있다. "남자만 있는 매몰차고 흥취가 없는 군대 생활에서, 게다가 내일도 모르는 목숨이기 때문에 외출하는 날 찾는 위안소는 모두에게 자기를 만족시켜주고 따뜻한 정서가 있는 장소였으며, 목숨의 세탁소이기도 하여 그날을 애타게 기다리는 것은 당연한 일이었다(捜三十二会, 1978: 175-176)." 1937년 중국 중부지역 허베이성(河北省) 부근에 주둔했던 나가이 미치야스(長井通泰)는 다른 표현으로 '위안소'를 말한다. "우리들은 이 작은 집을 '공동변소'라고 부르고, '공동변소에 갔다온다'고 말했다. 공동으로 사용하는 필수 불가결한 배설 행위로 본 것이다. 내일 전투에 목숨을 거는 젊은이들에게는 안정제와 같은 의미에서 필요했을지도 모르고, 오히려 일본군은 울적함을 발산하는 장소로 이곳을 장려한 것 같았다. 그리고 나와 같이 고향에 약혼자가 있는 사람조차 당연하게 가는 분위기가 되었다(央巧友の会, 1973: 108)." 공동변소, 배설 행위, 안정제라는 표현은 모두 위안소가 군인들의 불안한 마음과 두려움을 달래주는 장소로 기능했다는 것을 거침없이 고백하고 있다. 이는 위안소 여성들을 마냥 '변기'로 취급했다는 의미이기도 하다. 후루하시아야 자료해제 사진 정리.001.jpeg 군에서 콘돔을 받고 의기양양하게 위안소로 향하는 모습을 기록한 군인들도 많다. 1945년 일본이 패전하기 직전에 중국 상하이 부근 하이먼(海門)이라는 지역에 있었던 오사다 가즈오미(長田一臣)는 위안소에 간 날을 다음과 같이 회고한다. "위안소 사용은 자유로운 것이 아니라 휴일에 한정되었을지도 모른다. 그날 할당된 병사들은 위병소에서 점호를 받아 이름을 확인하고 '사크(콘돔-인용자)'를 받는다. 'ㅇㅇ상등병 이하 ㅇ명, 지금부터 위안소에 다녀오겠습니다!'라고 보고하면 '응, 잘하고 와라!'라고 사령이 격려해주고 대열을 짜서 영내를 나가는데, 이럴 때는 칼을 휴대할 필요없이 무방비로 가는 것이 허용되었다. 겨우 나에게도 그날이 왔다. 위안소에 갈지 말지는 자유 의지이다. 여기에 있다는 것은 오사다 이등병이 위안소 행 권리를 포기하지 않았다는 것이다(長田,2001: 167)." 대열을 짜서 위안소로 향하는 군인 행렬의 일원이었던 오사다 병사는 본인의 행위에 대해 '위안소 행 권리를 포기하지 않았다'고 썼다. 주저 없이 위안소에 다닌 병사들이 많았고, 대부분 의심없이 즐겼다. 즉 '내일도 모르는' 나날 속에 있었던 병사들은 위안소에 가는 일을 자신이 누릴 수 있는 권리나 혜택으로 인식하고 있었음을 알 수 있다. "여자를 모르는 놈 손 들어봐" 그런데 모든 군인이 처음부터 '위안소'에 가는 것을 당연하게 생각한 것은 아니었다. 일본 군인들은 10대 후반부터 20대 초반에 입대한 경우가 많았고, 성 경험이 없는 경우도 있었기 때문이다. 그런 군인들은 위안소에 가는 것을 부끄러워하거나 민망해하여 스스로 가지 못하는 경우도 있었다. 그런데 그럴 때 동료들이 가만히 있지 않았다. 대신해 위안소에 갈 채비를 해준 것이다. 예컨대 중국 중부지역 산둥성(山東省) 짜오좡(棗荘)에 주둔한 어떤 병사(이름 미상)는 다음과 같이 자세하게 당시 상황을 남겼다. "짜오좡에는 위안소도 있고 (동료들이 나에게–인용자) 동정을 버리도록 억지로 집어넣어 밖에서 문을 잠궈버린 곤란한 일이 있었다(谷四二〇五部隊第一中隊の集い事務局, 1980: 269)." 경리부 간부 후보생이던 니시카와 히로시(西川浩)는 교관에게 위안소에 가라는 명령을 받기도 했다. "(교관이 명령했다.-인용자) '너희 중에 아직 여자를 모르는 놈 손 들어봐!' 간부 후보생 20명 중 손을 드는 사람은 나를 포함해서 3명이었다. 국군(일본군-인용자)의 간부가 되려는 놈은 알고 있어야 하는 일이다. 전우들이 도와줘라. 다음 외출 때에는 남자가 되게 하라." 그래서 난리가 났다. (전우들은–인용자) 책임을 다해야 하기 때문에 저녁 식사 동안 소란스러웠다. 이치리키(一力)의 모모코(桃子)가 좋다던지, 아사히로(朝日楼)의 하루고마(春駒)가 좋다던지, 시노노메의 폰타를 추천한다는 등 소란스러웠다. 이제 다음 일요일에는 산 외에 있는 병료(兵寮)에 모두 다 같이 가서 마실 줄 모르는 술을 억지로 먹이고 지닝(鶏寧) 거리에 나가 모두 삐야(위안소 -인용자)에 직행한다. 나에게는 순한 애가 좋다며 아케보노의 기요코(清子)로 결정됐고, '돌격일번(일본군이 사용했던 콘돔 이름 -인용자)'이 손에 쥐어져 방으로 들여보내졌다. 쓸데없이 참견하는 놈이 있어 합판으로 만들어진 문틈으로 엿보면서 '야, 빨리 바지 내려', '맞다, 좀더 힘을 줘'라고 시끄럽게 한다. 뭐가 뭔지 모르는 사이에 21년 동안 지켜온 동정을 버렸다. 그래서 무링강(穆稜河)에 가까운 찻집 에투알(エトワール)에서 축배를 들었다. 월요일 훈련을 시작하기 전에 정렬할 때 나와 다른 2명은 한 걸음 앞으로 나와서 교관에게 보고했다. '교관님! 니시카와 히로시 외 2명은 어젯밤 훌륭히 남자가 되었습니다. 삼가 보고하겠습니다. 경례!' '훌륭히? 축하한다.'(西川, 1985: 50-51)" 상관이나 동료들, 그리고 본인들도 위안소에 '억지로 갇혀 불편한' 척을 하면서도 거절하지 않았다. 성 경험이 없는 이들에게 위안소에 가서 여성들과 성행위를 하는 것은 '훌륭한 남자가 되는' 과정이라는 생각을 공유했던 것이다. 군인 수기에 나오는 '위안부' 사진.jpg 그러면 왜 그들은 성 경험이 없는 이들에게 '명분'까지 제공하며 위안소에 보냈을까. 미국의 젠더학 및 비판 이론 분야 학자인 이브 세지윅(Eve Sedgwick)이 제시한 '동성사회적(homosocial)'이라는 개념으로 설명할 수 있다. 즉 남성들은 함께 모여 있는 동안 동성애적 욕망을 억압하고 동성사회적 관계를 유지시키기 위해 여성을 거래한다. 이를 통해 남성들은 서로가 사회성이 있음을 확인하는데, 이때 여성들은 욕망의 대상일 뿐이다. 이렇게 대상화된 여성을 거래하는 것을 매개로 남성 간 연대는 강해진다. 연대감이 필요했던 군대에서 위안소라는 공간과 대상화된 여성들의 존재가 필요했던 이유이다.. 죽음의 공포 달래기 한편으로 이런 상황에서도 위안소에 가지 않겠다고 다짐한 군인도 존재했다. 이들은 군대에서 이질적인 존재로 간주되었다. 남성으로 살아오면서 대부분 군인들이 배워 익힌 동성사회성 규범에서 벗어났기 때문이다. 그러나 강하게 다짐했지만 죽음을 앞두고 있다고 통렬하게 느꼈을 때 그 마음이 무너졌다고 토로하는 병사도 있다. "나는 결혼할 때까지는 동정으로 살기로 맹세했기 때문에 시야(西椏) 위안소의 앞을 지나가도 흥미조차 갖지 않았다. 그런데 어젯밤 부상병을 보자 언제 죽을지 모르는 '내 몸', 나도 인간인 이상 죽기 전에 한번 여자의 몸을 보고 싶다! 작전을 나와서 수개월 동안 받은 급여도 그대로 있다. 한번 보는 정도라면 괜찮을 것이라고 스스로 타이르며 위안소 입구에 들어갔다(近衛歩兵第五連隊史編集委員会 1990: 141)." "초년병이나 이년병들이 '니시무라(西村) 상등병은 고집이 세네. 남자가 맞냐'라고 놀리고, 고참병은 이전부터 빈번하게 유혹했습니다. 그리고 우수한 선배 전우가 하나의 탄알로 죽어가는 것을 눈앞에서 보고 심경의 변화가 일어났습니다. 지금까지 순결을 지켜왔는데, 한 번에 죽지 않고 부상을 당해 몸이 자유롭지 못하게 될 경우 후회하지 않을까 라는 생각이 들면서 자신이 없어졌습니다. 나는 위안소 여성들이 돈을 벌러 오는 줄 알고 있었고, 역시 다른 사람만큼 경험하는 것이 필요하다고 생각하게 됐습니다(小川, 2005: 101)." 이들이 위안소에 가지 않겠다고 다짐했던 이유를 주목해 보자. 그들은 '결혼할 때까지는 동정으로 살기' 원했다거나 '순결을 지킨다는 이유로 위안소에 가지 않았다. 당시 일본에서 남자 청소년들은 성병에 걸리지 않도록 유곽에 가는 것을 금기시하는 교육을 받았다. 교육 관계자는 건강한 가정을 이루고 출세하고 싶다면 결혼하기 전까지 성병에 걸리면 안 된다고 지도했고, 입대 때는 성병 검사를 엄격하게 실시했다. 즉 성병에 걸리지 않는 것은 남성들이 행복한 미래를 꿈꾸기 위한 필수 요건이라고 교육받았으며, 그 교육을 잘 따른 군인도 있었던 것이다. 그런데 그런 규범은 죽음의 공포 앞에서 쉽게 무너졌다. 미래를 꿈꿀 수 없는 상황에서 행복한 가정이나 출세를 기대할 수 없게 되자 위안소에 가지 않겠다는 다짐도 무너졌다고 해석할 수 있다. 글을 시작하면서 필자는 회고록을 들여다보면 일본군이 위안소를 이용한 행위의 사회적인 의미를 발견할 수 있다고 주장했다. 당시 군인들은 위안소에 가는 일을 '내일도 모르는' 생활, 개인의 권리를 주장할 수 없는 전쟁터에서 자신들의 불안과 공포를 대체하는 선택이자 권리로 받아들였다. 또 많은 군인들은 위안소에 가지 않는 동료가 있는 상황을 불편하게 여겼다. 그런 동료들을 설득하고 회유해 위안소 이용 경험을 공유함으로써 동성사회성을 기반으로 한 관계를 구축하였다. 이때 위안소에서 군인을 상대해야 했던 여성은 군인들의 질서 유지와 관리를 위한 도구에 불과했다. 출세를 위해 성병 예방을 실천하던 병사들도 죽음을 앞두고는 위안소로 향했다. 여기서도 위안소 여성들은 죽음의 공포를 넘어서기 위한 도구로만 간주되었다. 결국 '위안소'에 간다는 것은 군인들로 하여금 개인의 자유가 있는 것처럼 착각하게 하고, 동성사회성을 기반으로 한 군대를 보다 강고한 조직으로 발전시키는 역할을 했다. 그리고 위안소를 제공하는 것으로 군인들이 전쟁터에서 잘 싸우도록 만들었다. 위안소는 일본군이 군인들을 잘 관리해 작전을 원활하게 수행하기 위한 장치로 기능했다고 할 수 있다. 인용 문헌 - 央巧友の会, 1973, 『白い星』, 私家版. - 小川健次郎ほか, 2005, 『語り継ごう元戦士たちの証言』, リープル出版. - 長田一臣, 2001, 『一陣の風』, 新潮社. - 近衛歩兵第五連隊史編集委員会, 1990, 『近衛歩兵第五連隊史:上巻』, 私家版. - 捜三十二会, 1978, 『黄塵:捜索第三十二連隊第二中隊史』, 私家版. - 谷四二〇五部隊第一中隊の集い事務局, 1980, 『山と湖と黄塵を征く:谷四二〇五部隊第一中隊史』私家版. - 西川浩, 1985, 『私の大東亜戦記』, 私家版.

-

- 2024년 논평 일본군 ‘위안소’는 130년 전부터 있었다

-

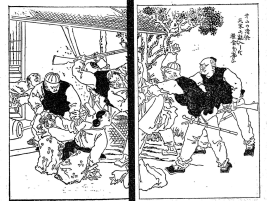

일본군 '위안소'는 130년 전부터 있었다 흔히 일본군‘위안부’ 제도는 1932년 중국에서 일어난 제1차 상하이 사변을 계기로 만들어졌다고 알려져 왔다. 하지만 과연 그럴까. 19세기부터 이미 해외 침략에 나선 일본은 전쟁 수행과정에서 군인을 통제하기 위해 여성의 성을 동원해 왔다. 일본 아오야마가쿠인대학 명예교수 송연옥은 여러 관련 기록을 바탕으로 상하이 사변 훨씬 이전부터 일본이 국가 차원에서 여성의 성을 정치적으로 이용해 왔다고 지적한다. 부국강병과 노동자를 회유하기 위해 설치된 국영 유곽 일본군이 전쟁 수행을 위해 만든 일본군‘위안부’ 제도는 대개 1932년 제1차 상하이 사변으로부터 시작되었다는 주장에 특별한 이견이 없어왔다. 여기서 드는 의문 하나. 일본은 이미 청일전쟁, 러일전쟁 등 많은 해외 침략전쟁을 저질렀는데, 그렇다면 그 당시에는 '위안부' 제도가 없었을까? 19세기 중엽 당시 자본주의가 덜 발달했던 제국 일본은 그 취약점을 군사주의로 메우려 하였다. 1868년 메이지 정부는 부국강병(富国強兵)이라는 구호 아래 자원 확보와 남하하는 러시아에 대항하기 위해 홋카이도 개척에 나섰다. 이때 노동력으로 동원된 죄수들을 회유하기 위해 설치된 것이 국영 유곽이었다. 이 기획을 정부에 제안한 이는 개척사(開拓使) 장관 구로다 기요타카(黒田清隆)로, 그는 개척사가 자금을 융자한 다음 도쿄 요시와라 유곽의 성매매 업자에게 유곽의 경영을 맡기려 하였다. 그러나 1872년의 ‘예창기해방령’과 1873년의 경기 불황으로 개설 직후 바로 폐업하고 말았다. ‘예창기해방령’은 서구 열강들이 예창기에 대해 인신매매된 노예라 비난하자 메이지 정부가 그 대응책으로서 빚 때문에 몸이 묶인 예창기들의 해방을 지시한 일이었다. 이로 인해 일부 예창기가 해방되었으나, 여성들을 옭아맸던 ‘전차금(前借金. 나중에 갚기로 하고 미리 빚으로 쓰는 돈) 제도’와 유곽은 그대로 남았다. 오히려 메이지 정부는 성매매 제도를 통제할 절호의 기회라 판단해 철저한 성병 검사 실시, 세금 징수 등 공창제를 근대적으로 개편했다. 즉 유녀들을 착취당하는 존재가 아니라 업자에게 공간을 빌려서 자유영업을 하는 자로 보고 그 형식을 바꾼 것이다. 가시자시키(대좌부(貸座敷))와 창기(공창)란 신조어가 생긴 것이 이 즈음이었다. 전차금은 높은 이율로 계속해서 창기의 몸을 구속했다. 자본이 빈약한 일본에서 성매매업은 기간산업이라 해도 될 정도로 경제적으로 중요한 위치에 있었다. 일례로 홋카이도 삿포로시의 경우 성산업에서 납부되는 세금이 지방세의 44%를 차지했다. 일본의 근대 공창제는 국가 책임을 은폐하기 위해 각지방으로 관할권을 넘겼다. 그러다 1900년부터는 업자의 관리만 각 지방이 맡고 창기에 대해서는 국가가 통일적으로 관리하기 시작했다. 개항한 부산에 요시와라 유곽이 문을 연 이유 1876년, 일본은 운요호가 국기를 게양했음에도 조선이 포격했다고 억지를 써서 불평등한 강화도조약을 조선에 강요했다. 조약 체결 당시 전권변리대사로 조선에 온 이가 개척사 장관 구로다 기요타카였다. 그리고 1880년, 그가 도쿄에서 단골로 드나들던 유곽인 요시와라의 나카고메루가 부산에 상륙했다. 개항 직후 어수선한 시기에 나카고메루가 부산이라는 낯선 토지로 올 수 있었던 데에는 구로다의 보증이나 요청이 있었을 것으로 추측된다. 나카고메루의 업주였던 아카구라 토키치(赤倉藤吉)는 ‘상업’을 한다는 명목으로 3년 기한의 여권을 얻어 부산으로 왔다[사진 1]. 당시 그는 수하에 있던 창기 10명을 빚을 탕감해 준다는 조건으로 부산에 데려왔다. 부산에서의 성매매는 일본의 ‘가시자시키 영업규칙’이 준용되어 거류지 내에서 공창제가 실시되기 시작했다. 아카구라는 3년 후인 1882년 일본으로 귀국했다. 임오군란과 갑신정변으로 조선 내 일본의 입지가 약화되고 조선이 잇따라 조약을 체결한 서구 열강과 대면하며 국가적인 체면을 계산하게 된 일본은 부산에서 공창제를 중지시키고, 인천에서는 애초에 가시자시키 영업을 허락하지 않았다. 청일전쟁에 숨겨진 조선전쟁 그리고 성폭력 이후 일본은 세력을 만회하기 위해 군비를 확장하면서 대륙에서의 전쟁을 준비했다. 그런 일본에게 동학농민전쟁은 천재일우의 기회나 다름없었다. 1894년 봄부터 거세진 동학농민의 봉기를 진압하기 위해 조선 조정은 청나라에 출병을 요청했다. 청나라가 파병하자 ‘제물포조약’을 근거로 일본도 군대를 파병했는데, 규모가 청나라보다 3배가 넘었다. 외세의 침략을 경계한 농민군은 정부와 화약을 맺고 해산했고, 조선 정부는 두 나라에 군대를 철수하라고 통보했다. 그러나 일본은 이에 응하지 않고 오히려 내정 간섭의 강도를 높이다가 결국 경복궁을 점령하고 전쟁을 본격화하였다. 『일청전투실기』[사진 2]라는 자료는 당시의 상황을 반영하고 있다. 이 책에는 충청남도 아산에서 청나라 병사들이 조선의 민가를 습격하고 여성에게 폭력을 행사하는 장면이 담겨 있다. 그러나 이 그림은 시각적으로 청나라 병사들의 만행을 보여주고 일본이 정의롭다는 것을 각인시키려는 정치적인 함의가 담겨 있다. 그림과 달리 일본군이 만행의 주인공이었다는 사실은 일제 육군 창설자이자 일본군 최고 책임자인 야마가타 아리토모(山県有朋)의 글을 통해 알 수 있다. 그는 『일청전쟁미담』이라는 책에서 ‘군부가 민가를 불태우고 재산을 약탈하고 부녀를 능욕하는 일이 있으니 이런 일들을 엄벌로 다스릴 것은 물론이고 이를 감독해야 할 상관도 역시 책임을 물을 것이다.’라고 썼다. 청나라를 향해 북상하면서 성매매와 성폭력을 자행한 일본군은 조선 남부지방에서는 농민군을 대량 학살하고 여성에 대한 성폭력도 서슴지 않았다. 1895년 청일전쟁이 종결되면서 그 전리품으로 일본은 타이완을 점령하게 되었는데, 일본은 타이완에 주둔하는 일본군을 위해 ‘성적위안시설’을 개설하였다. 1896년 타이베이현령(台北縣令) 갑 제1호 ‘가시자시키 및 창기 취체규칙’의 제정은 타이완에서 공창제가 확장되는 계기가 되었다. 특별요리점의 발명 19세기 말 일본이 타이완에서처럼 조선에 노골적으로 공창제를 실시하지 못한 이유는 조선에 서구 열강의 눈이 있었기 때문이다. 당시 조선은 주요 11개 국가와 수호통상조약을 맺었고 서울에는 9개국의 공사관이 있었다. 을미사변, 즉 명성황후 시해사건을 목격하고 그 사실을 영문 잡지에 실은 이도 서울에 주재했던 서양인이었다. 이런 정세를 의식한 일본이 공창제를 대신해 발명한 것이 ‘특별요리점’이었다. 요리점에서 고객을 접대하는 여성을 ‘예기’ 혹은 ‘작부’라고 부르고, 그 안에서 이뤄지는 성매매를 은폐하며 민간 업자에게 부도덕성의 책임을 떠넘긴 것이다. 가즈키 겐타로가 펴낸 『조선국 부산 안내』(1901)에 실린 광고[사진 3-2]를 보면 요리점으로 기재하고 있지만 옆에 가시자시키, 즉 유곽이라고 나란히 적어 놓아 성매매를 숨기지 않고 있다. 더 주목해야 할 것은 러일전쟁 이전에 이미 일본인이 조선 여성을 ‘고용하고’ 있었다는 사실이다. 그렇다면 가시자시키가 아닌 요리점이라 할 때 장점은 무엇이었을까. 대표적인 것이 세수입의 증가였다. 요리점은 가시자시키보다 세율이 높아서 고액의 세수입을 얻을 수 있었다. 겉으로는 공창제를 금지한 것처럼 꾸며 놓았지만 더 많이 얻게 된 이익을 바탕으로 공창제를 재개할 수 있는 정치적 상황을 기다렸다고 해석할 수 있는 대목이다. 러일전쟁과 군의들이 증언하는 '위안소' 개설 명성황후 시해사건 2년 후, 조선은 대한제국을 선포했다. 그러나 일본은 조선 지배에 방해가 되는 러시아를 상대로 러일전쟁을 일으키고, 양국 사이에서 중립을 선언하는 대한제국을 군사력으로 짓밟아버렸다. 서울을 점령한 일본은 ‘한일의정서’를 대한제국에 강요하였는데 그 내용은 전쟁에 필요한 인적・물적 자원의 제공, 군용지의 수용(収用) 등 한국의 주권을 침해하는 것이었다. 러일전쟁 중에 일본은 군대가 운용하는 ‘성적위안시설’을 설치하였다. 제4군 군의 부장을 역임한 후지타 츠구아키라(藤田嗣章)는 회고록 『전역의 회고와 전후의 경영(戦役の回顧と戦後の経営)』(1934)에서 다음과 같은 중요한 증언을 하였다. 철령(鉄嶺. 랴오닝 성)의 병참(兵站)부는 시험적으로 일정한 지역에서 사창을 허가하고 병참 헌병이 단속하고 감시하게 했다. 여성들에게는 매일 오전에 군의가 성병 검사를 하고 합격자에게는 건강증을 발급, 병사들을 저렴하게 접대하게 했다. (시설) 입구에 나무 울타리를 치고 한 사람씩 점호(点呼)하고 나서 제한된 시간 내에 이용하게 했다. 여기서 후지타는 ‘위안소’라는 말은 안 썼지만 시설이나 관리 방법이 우리에게 기시감이 있는 ‘위안소’와 같다. 또 후지타는 그런 시설이 1895년 타이완을 점령했을 때부터 있었다고도 썼다. 러일전쟁 중 최대의 전투가 펼쳐졌던 봉천(현 심양) 부근에서 근무했던 군의관 나카무라 료쿠야(中村緑野) 역시 위안소에 관해 언급하였다. 그 내용은 후지타가 쓴 것과 비슷하지만 자신들이 병사를 관리하려고 만든 것임에도 병사에 대한 군의로서의 멸시감이 담겨있다. 드디어 임시 매소제(売笑制, 매춘제)를 허가하게 되었는데 상인을 시켜서 신원에 문제가 없는 만주인 작부를 데리고 왔다. 화류병(성병)에 감염되지 못하게 병사들에게 적절한 방법을 실행시켰다. 옆으로 긴 건물을 벽으로 나누어 각 방마다 출입구를 따로 만들었다. 건물 앞에는 나무로 된 낮은 담을 세우고 입구를 몇 군데 마련해서 혼잡하지 않도록 헌병의 감시 하에 이용하는 병사들을 차례로 방에 들여보내게 했다. 병사들이 수치심도 없이 건물 앞에 줄줄이 서있는 모습이 참으로 어리석고 가소로우며 전쟁터가 아니면 못 보는 괴상한 장면이었다. 주목할 것은 글을 쓰는 군인에 따라 사용한 명칭이 다르다는 점이다. 후지타는 사창제라 하고 나카무라는 매소제, 다른 군인은 공창제라고 썼는데, 이 시기에는 같은 시설이라도 호칭이 일정하지 않았다는 것을 알 수 있다. 명칭만 보고 선입견으로 해석하면 안 된다. 후지타와 나카무라의 글이 실린 회고록은 1934년에 간행되었는데, 만주사변 이후 일본군에게 참고하라고 엮은 것이었다. ‘위안소’는 가설 목조건물일 때도 있었으나 기존 건물을 그대로 사용하는 경우도 있었다. [사진 4]의 좌측 그림은 봉천 북쪽 국경의 문인 법고문(法庫門)에서 일본 병사들이 여성들을 고르는 광경을 묘사한 것인데, 그 장소가 관제묘, 즉 중국 삼국시대의 영웅 관우의 위패를 모신 사당이다. 이를테면 한국의 을지문덕이나 이순신을 모시는 사당에 위안소를 차린 것이나 마찬가지다. 이런 부끄러운 만행을 현지 사람들이 어떤 심정으로 바라봤을지 짐작할 만하다. 이런 임시적인 것뿐만 아니라 일본군은 새로운 시가지를 조성하여 유곽을 건설하기까지 했다[사진 5]. 성매매 업소를 한자리에 모아 놓는 것이 단속하기에 효율적이고 위생상으로도 바람직하다고 판단했을 것이다. 1904년 안동(현 랴오닝성 단동)에서 개설한 유곽은 '유원지' 라고 이름 붙였다. 유곽의 여성에게는 성병 검사를 정기적으로 실시하고 성병 환자는 입원시켜 치료받게 했다. 여성의 영업 허가 연령은 일본보다 두 살 어린 16세였는데, 16세 미만이라도 성병 검사만 받으면 영업을 묵인했다. 1905년 작성된 규칙을 보면 예기 4엔, 작부 3엔, 중거(仲居. 나카이. 여관이나 요리점에서 고객을 접대하는 여성) 2엔, 하비(下婢. 하녀)1엔씩 매달 병참사령부에 세금을 납부하게 했다. 이는 군대가 포주라는 것을 의미하는 것이기도 하다. 이 유원지는 군정(軍政)에서 민정(民政)으로 이양된 후 민간인 업자에게 불하되었고 군인이 아니어도 이용할 수 있게 되었다. 이 무렵 작부는 연령 규정이 없었으나 1930년부터 만 17세로 정해졌다. ‘위안부’ 제도는 식민지 성관리 정책의 연장선 러일전쟁 당시 일제는 한국을 병참기지로 삼으며 한국주차군을 편성하였다. 이후 1907년 고종의 퇴위와 한국군의 해산에 반발한 의병들이 일제에 항쟁하자 이를 진압하기 위해 일제는 더 많은 군대와 헌병을 파견하였다. 의병 투쟁을 어느 정도 진압한 후 1908년 제정된 ‘기생단속령’과 ‘창기단속령’은 조선에서 성병검사를 포함한 성관리 정책을 추진하기 위한 발판이었다. 이는 일본 병사들을 위한 조치였으나, 조선인들의 반일 감정을 고려해 마치 조선인들이 성병이 만연할 것이 두려워서 스스로 성관리를 요구한 것처럼 꾸몄다. 이후 서울 외의 지역에도 차츰 일본인을 상대로 한 성관리 규칙을 만들었고 1916년에 ‘식민지 공창제’를 전면으로 도입했다. 당시 일제가 제정한 성관리 내용을 보면, 일본 내지의 공창제와 달리 창기 허가 연령을 제국의 서열에 맞게 규정하고 있었음을 알 수 있다. 즉 일본 ‘내지’는 18세, 조선은 17세, 관동주와 타이완은 16세로 정해 여성들을 식민지나 전쟁터로 인도한 것이다. 이렇듯 일본제국의 성관리 정책은 상황에 따라 명칭과 내용을 바꿔가면서 실행되었다. 그러나 어디까지나 국가의 책임은 안 보이게 하는 것이었다는 점을 놓쳐서는 안 될 것이다.