전체보기

-

- 김순악의 ‘이름’들을 부르다 - 영화 〈보드랍게〉 박문칠 감독 인터뷰

-

살아생전 여러 개의 이름으로 불려왔던 김순악의 삶에는 우리가 몰랐던, 혹은 알려고 하지 않았던 여러 굴곡이 무늬를 이루고 있었다.

-

- 창원 사람들이 만든 2022년 일본군‘위안부’ 기림일

-

창원 시민들은 일본군‘위안부’ 피해자를 기억하는 뜻에서 기림일 행사에 참석하고 진행을 돕는 것으로 마음을 다해주었다.

-

- AI에 기반한 현전의 증언은 어떤 감각을 만드는가?

-

증언과 어떻게 관계 맺느냐에 따라 쓰여진 문자 속 공백이 육성보다 더 강력하게 우리를 과거와 이어줄 수 있다.

-

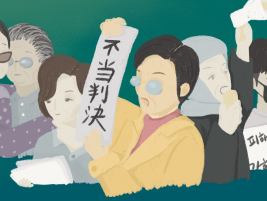

- 일본군‘위안부’ 문제를 둘러싼 법과 사법(司法)의 동향

-

2022년 일본군‘위안부’문제연구소 전문가포럼 라운드테이블 기조발제문

-

- ‘지역’에서의 일본군‘위안부’ 운동: 경상도 지역 역사관과 ‘지역성’에 대하여

-

[2022 기림의 날 특집] 김문숙 회장의 별세로 인해 야기된 부산정대협과 역사관의 변화 노력은 최근 새로운 전환의 시점에 직면해 있는 국내 일본군‘위안부’ 운동에 몇 가지 의미 있는 질문을 던진다.

-

- 다큐멘터리 〈애프터 미투〉를 통해 본 증언을 기록하는 일

-

[2022 기림의 날 특집] 증언 기록은 여전히 도전을 필요로 하는 일이며, 도전이 있어야 더 많은 목소리가 세상에 나올 수 있을 것이다.

-

- 한일양국의 시민들과 함께 ‘위안부’문제에 관한 공동연구를!

-

[2022 기림의 날 특집] 문제의 극복을 위하여 위안부 이슈 관련 역사 인식을 한일 시민들이 함께 다각적으로, 냉철하게 연구 검토하면서 공동의 인식을 만들어나가는 작업이 급선무라고 생각합니다.

-

![[라다 이베코비치-백영경 대담] 젠더화된 폭력과 전쟁으로 얼룩진 우리 시대의 여성 연대](https://kyeol.kr/sites/default/files/styles/article_thumbnail/public/field/image/%EC%97%AC%EC%84%B1%20%EC%97%B0%EB%8C%80%EC%9D%98%20%EB%AC%BC%EA%B2%B0%205%20%E2%93%92%EB%B0%B1%EC%A0%95%EB%AF%B8_0.jpg?itok=0hN7DPzx)

- [라다 이베코비치-백영경 대담] 젠더화된 폭력과 전쟁으로 얼룩진 우리 시대의 여성 연대

-

[2022 기림의 날 특집] 일본군‘위안부’문제연구소는 일본군‘위안부’ 피해자 기림의 날을 맞아 철학자 라다 이베코비치(Rada Iveković) 교수와 인류학자 백영경 교수의 대담 자리를 마련했다.

-

![[캐롤 글럭-김은실 대담] 민족주의를 넘어서: 현재 진행형 일본군‘위안부’ 역사와 젠더 정치](https://kyeol.kr/sites/default/files/styles/article_thumbnail/public/field/image/%EC%97%AC%EC%84%B1%20%EC%97%B0%EB%8C%80%EC%9D%98%20%EB%AC%BC%EA%B2%B0%204%20%E2%93%92%EB%B0%B1%EC%A0%95%EB%AF%B8_0.jpg?itok=sNUjiIvu)

- [캐롤 글럭-김은실 대담] 민족주의를 넘어서: 현재 진행형 일본군‘위안부’ 역사와 젠더 정치

-

[2022 기림의 날 특집] 일본군‘위안부’문제연구소는 일본군‘위안부’ 피해자 기림의 날을 맞아 역사학자 캐롤 글럭 교수와 페미니스트 인류학자 김은실 교수의 특별 대담을 마련했다.

-

- 그래픽 노블 『풀』 일본어 출판을 통해

-

『풀』은 인권과 평화라는 인류 보편의 가치가 국경을 넘어 사람들을 연결시킨다는 것을 알려줬다.