재현

-

- 소설 『한 명』이 연극 〈한 명〉이 되기까지

-

웹진 <결>은 피해 당사자이자 목격자, 증언자이자 기록자로서의 ‘한 명’들의 기억이 현재 한국 문학에서 어떻게 재현되고 있는지, 이 패러다임의 전환은 어떤 차원에서 고민되어야 할지 진지한 논의의 장을 제안하고자 한다. 그 첫 번째로, 소설 『한 명』을 연극 <한 명>으로 각색한 국민성 작가의 글을 전한다. 그가 연극 무대를 통해 보여주고 또 말하고자 한 것은 무엇이었을까.

-

- 침묵의 번역, 혹은 번역할 수 없음의 재현 – 영화 〈침묵〉 리뷰

-

14명의 동료들과 함께 일본 정부에 사죄와 보상을 요구했던 이옥선 씨의 투쟁에 재일교포 2세이자 여성 감독인 박수남이 동참해 영상으로 기록한 다큐 <침묵>을 영화연구자 황미요조의 글로 만나본다.

-

- 왜 구술 증언록은 소설로 다시 쓰여야 했는가 - 김숨의 『한 명』을 중심으로

-

소영현 (연세대 젠더연구소 전문연구원)

-

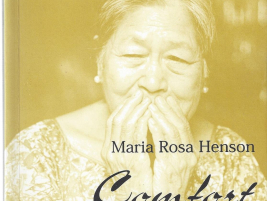

- 필리핀에서의 ‘위안부’ 문제와 사회적 인식

-

김동엽 (부산외대 HK 교수)

-

- 대중매체를 통해 바라본 일본군‘위안부’의 재현 〈1부〉 - 〈여명의 눈동자〉부터 〈허스토리〉까지, 대중매체를 통해 바라본 일본군‘위안부’ 역사의 재현전략

-

사회 : 허윤(부산외대 만오교양대학 교수) 패널 : 권은선(중부대 연극영화과, 영화평론가) / 오혜진(한예종, 문학평론가) / 김청강(한양대 연극영화학과 교수)

-

- 대중매체를 통해 바라본 일본군‘위안부’의 재현 〈2부〉 - '위안부'를 둘러싼 재현의 윤리, 어디까지 묘사하고 재현할 것인가

-

‘위안부'를 둘러싼 재현의 윤리, 어디까지 묘사하고 재현할 것인가

-

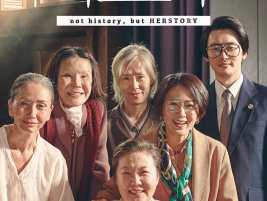

- 대중매체를 통해 바라본 일본군‘위안부’의 재현 〈3부〉 - 재현물로서 〈허스토리〉의 성공과 실패

-

재현물로서 <허스토리>의 성공과 실패

-

- 지금/여기 ‘위안부’ 영화의 안과 밖 1부 - ‘남성영화’로서의 〈귀향〉

-

손희정 (연세대학교 젠더연구소)

-

- 지금/여기 ‘위안부’ 영화의 안과 밖 2부 - 다른 상상은 가능하다

-

손희정 (연세대학교 젠더연구소)

-

- 중국의 일본군 성폭력 문제 방법으로 사유하기 〈2부〉 - 중국의 일본군 성폭력 피해 재현의 딜레마: 딩링(1904년~1986년)의 작품과 피해자들

-

이선이 (경희대학교 인문학연구원 연구교수)