관부재판이 시사하는 것

작년(2022년)에 진행된 〈일본군 ‘위안부’ 문제 관련 민간기록물 조사·전시: 경상도 지역〉 프로젝트에서는 ‘민족과 여성 역사관’의 고 김문숙(1927~2021) 전 관장의 이력을 정리하고, 그가 1990년대에 주도했던 관부재판1 아카이빙 작업을 진행했다. 그 성과로, 이번에 창원대학교 박물관에서 열린 전시 〈관부재판과 끝나지 않은 Herstory〉 및 개막 기념 학술회의 〈일본군 ‘위안부’ 문제와 지역, 국가, 제국〉(2023년 2월 16~17일, 창원대학교)이 성공적으로 개최됐으며, 이로 인해 관부재판이 갖는 의의에 대해서도 몇 가지 중요한 시사점이 제시됐다.

첫째로, 관부재판은 일본 사법기관이 일본군‘위안부’ 문제에 대해 일본 정부의 책임을 인정한 단 한 번의 순간이었다는 점이다. 1998년 2월 27일에 내려진 관부재판 1심 판결은 원고 증언의 사실성을 전면적으로 인정하여 반인도적 ‘위안부’ 제도에 대한 일본 정부의 책임을 인정했다.2 둘째는 서울이나 도쿄를 중심으로 한 정부 간의 정치 구도와는 별도의 경로를 통해서, 한국과 일본의 주변부에서 시민들이 힘을 모아 운동을 주도했다는 점이다. 이 재판의 시발점은 부산과 광주의 시민단체 활동에 있었고, 또한 최종판결까지 10년 동안 일본 현지에서 원고들을 지탱해준 힘은 후쿠오카에서 ‘관부재판을 지원하는 모임’을 구성한 일본의 지방 시민들로부터 비롯되었다. 즉 관부재판의 ‘관부(시모노세키-부산)’는 피해자들 삶의 중요한 기억의 터이며 동시에 국가권력에 맞서는 시민들의 근거지의 이름이었다.3

관부재판이 제시하는 이 시사점은 민족 간의 이분법적 대립 구도로 휩쓸리기 쉬운 오늘날 상황에서 다시 원점으로 되돌아가 생각해볼 점을 담고 있다.

일본 사회와 일본군‘위안부’의 ‘만남’

여기에 또 한 가지, 이 프로젝트에 참여한 일본인 연구자로서 내가 중요하게 느낀 점은 재판을 통해 이루어진 일본 사회와 일본군‘위안부’ 피해자의 만남에 관한 것이었다. 자신들의 집단기억과 타자의 기억은 어떤 자리에서 만나 어떻게 공감할 수 있는가? 또는 자신의 역사성을 타자의 경험을 통해 어떻게 재정의하는가? 법정에 나타난 살아있는 피해자의 존재가 1990년대 일본 사회에 들이댄 칼날은 바로 이러한 인식론적 질문이었다.

군 ‘위안부’의 존재는 1970년대 이전에도 복원병(復員兵) 사이에서는 상식이었으며 ‘전기물(戰記物)’이라고 불린 오락소설류에서도 다수 언급되었다. 그중 상당수가 한반도 출신 여성이며 비극적인 존재로 등장했으나 그 ‘위안부’는 현재 우리가 아는 ‘위안부’와 거리가 있었다. 즉 전쟁의 억압은 장교(=국가) 쪽의 책임이었고 병사는 피억압자로서 ‘위안부’ 편에 속하는 존재였다. 거기서는 군인 대 ‘위안부’, 일본인 대 조선인이라는 프레임은 존재하지 않았고 국가 대 병사의 구도 속에서 ‘위안부’는 병사와 같은 피해자로 자리매김되었다.4 “병사들 자신도 일본인으로서 그들을 ‘위안부’로 몰아넣은 ‘가해자’ 입장일지도 모른다는 시점은 결정적으로 결여”되었다.5

이와 같은 병사와 ‘위안부’ 사이에 대한 인식은 1970년대 센다 가코(千田夏光) 등의 저술을 통해6 가해자로서의 병사 이미지로 전환되어 갔다. 한편, 1970년대에 번성했던 ‘우먼 리브(women's lib)’라고 불리는 여성 해방 운동에서도, 꽤 많은 ‘위안부’에 대한 언급이 보인다. 이들은 “과거에 국가가 조선 여성과 일본 여성에게 가한 성 억압의 상징”이 된 것이다.7 그러나 키노시타 나오코가 지적했듯이, 이들 담론은 어디까지나 상징적 존재였으며, 같은 시대를 살아가는 현실의 생존자를 전제한 것은 아니었다.

1991년 12월 6일 도쿄지방재판소에 제소되었던 〈아시아·태평양전쟁 한국인 희생자 보상청구사건〉8 원고단에 김학순 씨 등 군 ‘위안부’ 피해 여성 8명이 포함되었다. 이때 비로소 일본 사회는 군인들 기억 속에만 있던 ‘위안부’와 직접 만나게 되었다.9 원고 중 한 명인 문옥주 씨와 심미자 씨는 1992년 봄에 후쿠오카에서 열린 증언 모임에 참석하였고, 이때 청중 중에 ‘관부재판을 지원하는 모임’을 만들게 되는 시민들이 있었다. ‘할머니’들은 상징도 비유도 아닌, 지금도 상처를 안고 사는 사람이었다.

관부재판의 구두변론은 고노 담화(1993), 아시아여성기금(1995), 쿠마라스와미 보고서(Coomaraswamy Report, 1996), ‘새로운 역사교과서를 만드는 모임’(새역모)의 등장(1997), 도쿄 여성국제전범법정(2000) 등 일본군‘위안부’ 문제를 둘러싼 정부, 언론, 학계, 시민사회, 국제사회가 주체로 참여한 사건의 동향 가운데에서 진행되었다. 원고들이 서게 된 시골 재판소 증언대는 그 한 가운데에 있었던 것이다.

일본 사회는 ‘할머니’를 보고 어떤 이는 당혹하고 두려워했으며, 어떤 이는 함께 분노하고 눈물을 흘렸다. 그 다양한 반응은 이 만남 이후 일본인이 믿고 살던 ‘안정’적인 전후 세계가 흔들리게 되었음을 보여주었다. 개인적으로 1972년생인 나 또한 20대 일본인으로서 이 과정을 현장에서 그리고 매체를 통해 경험하게 되었다.

긴장과 친근함 사이에서

관부재판의 원고 피해자들이 일본 시민을 처음 만난 것은 1992년 12월 25일 관부재판 제소를 위해 처음 일본을 방문했을 때였다. 제소 다음 날 후쿠오카에 있는 교회(규슈 기독교회관)에서 환영회가 열려 요리사인 하나후사 도시오(‘관부재판을 지원하는 모임’ 사무국장)가 직접 요리해 피해자들에게 대접했다(이후 재판 기간 동안 비용 절약을 위해 교류회 등의 식사는 대부분 하나후사 도시오가 마련했다). 그 자리에서 ‘위안부’ 원고인 박두리 씨는 “일본인은 모두 귀신인 줄 알았는데, 이렇게 친절하게 대해주다니”라며 울음을 터뜨렸다고 한다.10 사실 이때 피해자들의 일본 첫 방문은 김문숙 씨의 간절한 설득으로 이루어진 것이며, 피해자들은 일본 땅을 밟고 일본인을 만나는 것 자체에 거부감을 가지고 있었다. 1992~1993년 사이 피해자들의 변화를 하나후사 에미코(현재 ‘위안부’ 문제를 해결하는 ‘후쿠오카 네트워크’ 총무)가 다음과 같이 기록하고 있다.

작년 연말에 억지로 일본에 온 원고 할머니들이 이번에는 밝은 표정으로 일본에 오셨고, 특히 계속 얼굴을 가리고 있던 박두리 씨가 허리를 꼿꼿이 펴고 이렇게 키가 큰 사람이었구나 하고 눈이 휘둥그레질 정도로 당당한 풍격으로 등장한 것에 놀랐습니다. 이 재판은 그녀 자신의 인간으로서의 존엄성을 되찾는 투쟁이라고 몸소 가르쳐 주었습니다.11

긴장하고 있던 것은 피해자만이 아니었다. ‘가해 당사자인 일본 국민’이라는 사실은 일본인 지원자들의 마음을 무겁게 했다. 그래서 지원자들 또한 “가해라는 멍이 든 우리에게 마음을 열어주는 원고”에게 감동하고 격려를 받았던 것이다.12

1993년 9월 6일에 열린 제1회 구두변론에서 방청석에 있던 지원자들은 박두리 씨의 격한 분노를 목격하게 되었다. 원고 의견 진술이 끝나고 원고대리인 이박성 변호사의 의견 진술이 막 시작될 때, 원고석에서 박두리 씨가 갑자기 큰 소리로 발언한 것이다. 지원자들은 그의 한국어를 이해하지 못했고, 그는 자리에서 일어나 본인이 의견 진술했던 변호사 옆자리에 앉았다. 보좌인 겸 통역인 김문숙 씨는 황급히 따라가서 그 곁에 앉았다. 박두리 씨는 피고석을 노려보면서 단숨에 이야기했고 그 말을 김문숙 씨가 열심히 통역했다. 재판장이 “본인 신문에서 시간을 확보할 것”이라고 여러 번 말했고 김문숙 씨도 그 말을 전했으나, 박두리 씨는 그 말을 무시하고 엄청난 기세로 말했다. “일본 정부가 1억의 몇 십 배를 낸다고 해도 이 고통은 끝나지 않는다. 여기 있는 일본인들이 나를 이런 꼴을 당하게 한 것 같다. 여기 있는 일본인들을 보면 또 모진 꼴을 당할 것 같다”. 피고 대리인들은 모두 그 말을 무시하듯이 앉아 있었다고 한다.13 이때 방청석에 있던 한 지원자는 박두리 할머니가 말하는 “여기 있는 일본인”이 자신을 가리킨다고 느꼈다.

방청석에 긴장이 돌았다. 박두리 할머니는 계속 피고석을 노려보았지만 한 번은 방청석을 힐끗 보았다. 박두리 씨가 격하게 문책했던 일본인이 피고석뿐만 아니라 어쩌면 나를 향한 것임을 방청자들은 순간적으로 이해했다.14

이런 점에서도 관부재판의 피해자와 일본인 지원자의 관계에서 친밀감과 감사, 적의와 공포, 자책과 사죄 등의 감정이 순간적으로 교차하면서 서로 변화해 가는 모습을 엿볼 수 있다. 지원자들은 부모·조부모 세대의 전쟁에서 일본인이 저지른 일이 다른 나라 사람의 삶을 어떻게 변하게 했는지, 그리고 직시하기 어려운 현실의 피해자와 전후에 태어난 일본인인 자신 사이에 어떤 관계성을 만들 수 있는지 꾸준히 모색하고 있음을 알 수 있다. 또한, 피해자들은 일본인들로부터 받는 의외의 경애에 당황하고 과거에 겪은 일본인들의 잔혹함과 현재 일본인들의 친절함, 일본 정부에 대한 분노와 일본인 개개인에 대한 친밀감 사이에서 혼란스러워하며 조금씩 마음을 열어가는 과정이었음을 이 재판을 통해 알 수 있다.

다른 역사성과 공감의 길

나의 부친 마치다 시게히사(丁田重久, 1920~2005)는 1920년생 일본인이다. 1941년 비상소집으로 육군 보병이 되었고, 1942년 대만을 거쳐 필리핀에 주둔했으며 뉴기니 라바울에서 패전을 맞이했다. 부친과 같은 젊은 남자들의 대거 귀환은 패전 직후 일본 사회에 ‘베이비 붐’을 초래하였고, 그때 태어난 ‘베이비 부머’들이 현재까지 일본에서 최대 인구를 차지하는 ‘단카이(團塊)’ 세대이다. 즉, 하나후사 에미코(1948년생)를 비롯한 ‘관부재판을 지원하는 모임’에 모인 시민들의 주축이 된 세대이다.

시게히사의 4년 병역에 일본 정부는 그가 세상을 떠날 때까지 ‘군인 은급(軍人恩給)’을 지급하였으며 나 또한 그 은혜를 받고 자랐다. 의식적으로든 무의식적으로든 대부분의 일본인에게 ‘전후 책임’의 성찰은 나의 피와 살에 대한 성찰이 아닐 수가 없다. 그것으로부터 자유로운 ‘나’의 역사성은 없기 때문이다.

태평양전쟁희생자 광주유족회 회장으로서 김문숙 씨와 함께 관부재판에 주도적 역할을 했던 이금주 씨, 그리고 관부재판의 원고인 일본군‘위안부’ 피해자 하순녀(1920~2000) 씨는 시게히사와 동갑이며, 같은 ‘위안부’ 피해자인 이순덕(1918~2017) 씨는 두 살 위이며, 박두리(1924~2006) 씨는 네 살 아래이다. 한국정신대문제대책협의회(현 정의기억연대)의 윤정옥(1925~) 전 대표는 다섯 살, 김문숙 씨는 일곱 살 아래다.

이들은 모두 1940년대 초반을 일본 말단 군인, 군 ‘위안부’, 식민지 조선의 명문학교 여학생 등 각기 다른 장소, 다른 입장에서 경험했다. 그 경험된 시간 사이에는 제국과 식민지, 남성과 여성, 경제적 계층 등 다양한 벽이 존재했고 그들의 기억은 전후의 긴 시간과 국민국가가 요구하는 공식화된 기억 속에서 가시화되지 않은 채 서로 단절되어 왔다.

1990년대에 거론된 많은 ‘전후 책임론’과 전후 보상 재판은 냉전 기간의 은폐와 침묵의 벽을 깨고 단절된 기억과 기억이 다시 법정에서 만나는 것을 의미했다. 상징적인 의미에서 제국과 식민지, 남성과 여성, 군인과 ‘위안부’, 일본인 교사와 식민지 학생이 40여 년의 시간을 넘어 다시 만났다. 서로 다른 역사성 사이에서 공감의 길을 찾던 과정, 관부재판의 법정은 바로 그 현장이었다.

각주

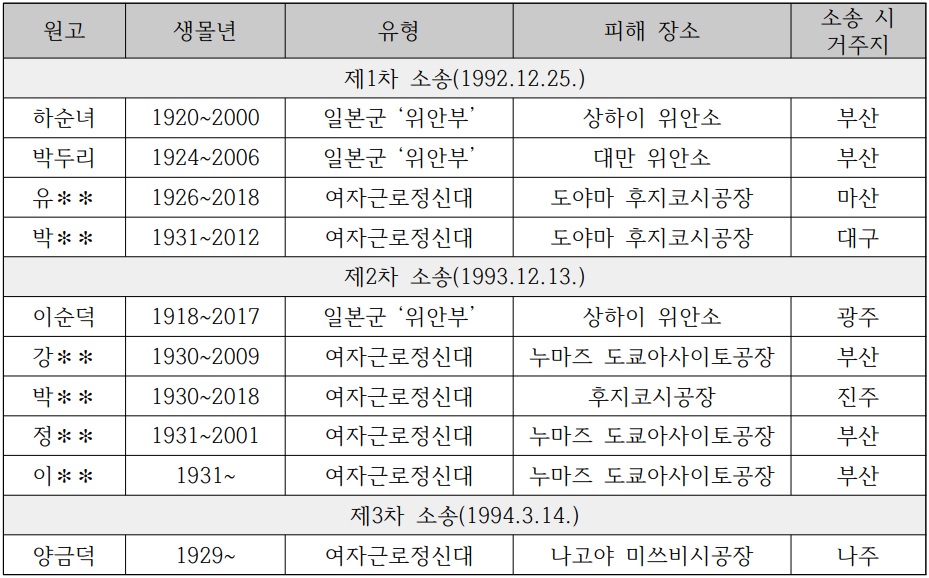

- ^ 관부재판은 ‘부산 종군위안부·여자근로정신대 공식사죄 등 청구 사건’의 통칭이며 김문숙 씨가 마련한 ‘정신대 신고 전화’를 시작점으로, 1992년 12월 25일 일본군‘위안부’ 피해자 2명, 여자근로정신대 피해자 2명 등 총 4명이 일본 정부에 공식 사죄와 법적 보상을 요구하며 야마구치(山口) 지방재판소 시모노세키(下關)지부에 제소한 재판이다. 이후 2, 3차 제소를 통해 6명의 피해자가 원고단에 합류했고 결국 총 10명의 원고(일본군‘위안부’ 피해자 3명, 여자근로정신대 피해자 7명)가 참여했다.

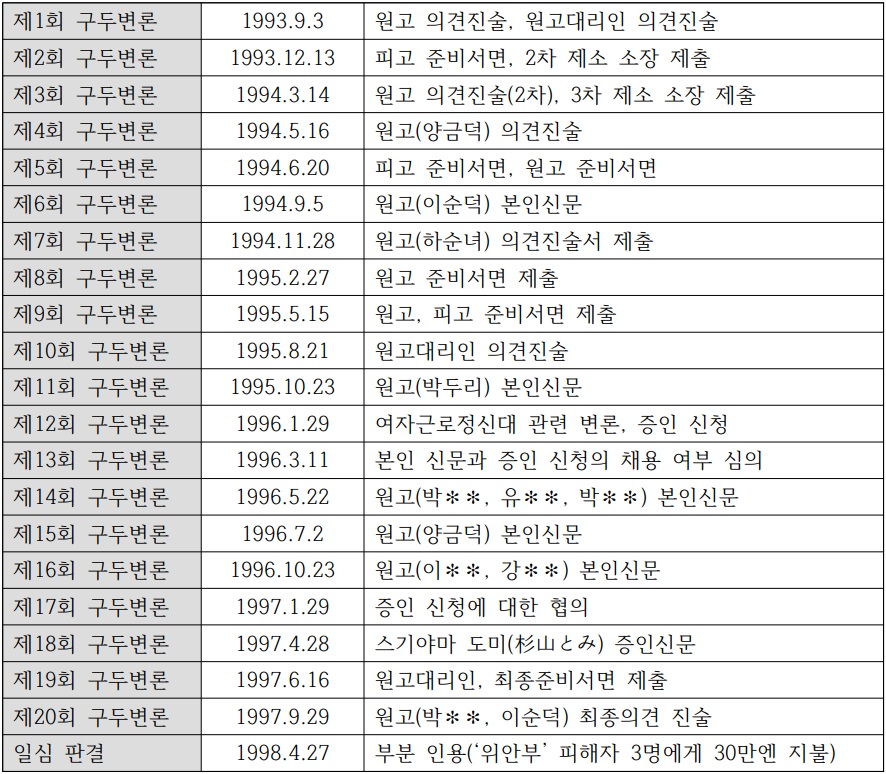

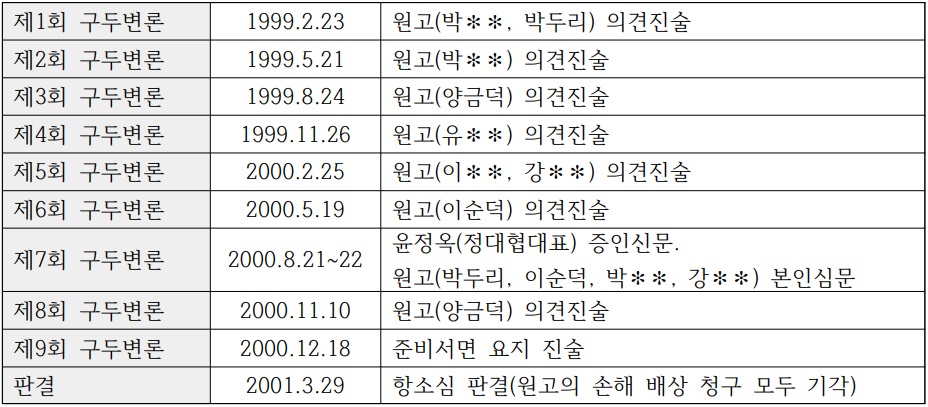

- ^ 재판 과정은 시모노세키에서 진행되었던 1심에서 20번의 구두변론, 히로시마에서 진행되었던 항소심에서 9번의 구두변론을 거쳤으며, 결국 관부재판은 제소로부터 10년 4개월이 지난 2003년 3월 최고재판소에서 상고 기각으로 막을 내렸다.

- ^ 구두변론이 열리기 전에 피고인 일본 정부는 이송 신청서를 제출하여 재판을 시모노세키에서 수도에 있는 도쿄지방재판소로 옮기는 것을 주장하였다. 이에 지원자들은 강력하게 반발하였다. 이처럼 ‘지방에서 싸우는 것’은 관부재판 소송 초기부터 원고 측에게 중요한 전략적 의미를 가지고 있었다.

- ^ 木村幹, 「日本における慰安婦認識: 1970年代以前の状況を中心に」, 『國際協力論集』 25-1, 2017, 37쪽.

- ^ 앞의 논문, 38쪽.

- ^ 千田夏光, 『従軍慰安婦: “声なき女”八万人の告発』, 双葉社, 1973 등.

- ^ 木下直子, 「「慰安婦」言説再考: 日本人「慰安婦」の被害者性をめぐって」, 九州大學 박사학위논문, 2013, 91쪽.

- ^ 2004년 최고재판소에서 기각.

- ^ 이미 1970년대 후반에 오키나와에 거주했던 피해자 배봉기 씨의 사연이 언론에 보도되었으나 크게 이슈화되지는 않았다.

- ^ 하나후사 도시오, 〈‘위안부’ 피해문제, 한일 양국의 연구자와 시민이 공동연구를!〉, 『2022 여성인권과 평화 국제 컨퍼런스 자료집』, 한국여성인권진흥원, 2022.10.26~27, 95쪽.

- ^ 花房恵美子, 〈国の東京地裁への移送申し立てに強い憤り〉, 《關釜裁判ニュース》1, 1993.4.30.

- ^ 花房恵美子, 〈福岡交流会アレコレ〉, 《關釜裁判ニュース》4, 1994.1.20.

- ^ 《關釜裁判ニュース》3, 1993.9.30.

- ^ 앞의 기사.

〈자료1〉 관부재판의 원고

〈자료2〉 관부재판 1심 구두변론(야마구치 지방재판소 시모노세키 지부)

〈자료3〉 관부재판 항소심 구두변론(히로시마 고등재판소)

-

글쓴이 마치다 타카시1972년 후쿠오카 출생. 일본 학생 시절인 1997년 ‘새역모’ 담론을 비판하는 대학원생들과 함께 논집을 출판했다. 2000년에 대학교 축제 메인행사로 일본군‘위안부’ 피해자 증언 모임을 개최하고 도쿄 여성국제전범법정에 참석자 접수 담당 요원으로 참여했다. 2017년 한국학중앙연구원에서 박사학위 취득(문학박사) 후 현재 창원대학교 일어일문학과에서 원어민 객원 교수로 재직 중이다. 2022년 창원대를 거점으로 진행된 〈일본군 ‘위안부’ 문제 관련 민간기록물 조사·전시: 경상도 지역〉 공동연구원으로 참여했다.

-

한일양국의 시민들과 함께 ‘위안부’문제에 관한 공동연구를!

- 운동

- 하나후사 도시오

-

‘지역’에서의 일본군‘위안부’ 운동: 경상도 지역 역사관과 ‘지역성’에 대하여

- 운동

- 문경희

-

기억의 바다를 넘어서 - 관부재판이 1990년대 일본 사회에 물었던 것

- 운동

- 마치다 타카시

-

피, 땀, 눈물: 일본군‘위안부’ 풀뿌리 운동사의 흔적을 매만지며 〈1부〉

- 운동

- 김효영

-

피, 땀, 눈물: 일본군‘위안부’ 풀뿌리 운동사의 흔적을 매만지며 〈2부〉

- 운동

- 김효영

-

피, 땀, 눈물: 일본군‘위안부’ 풀뿌리 운동사의 흔적을 매만지며 〈3부〉

- 운동

- 김효영

-

‘틈새’의 시점에서 본 일본군‘위안부’ 운동 〈2부〉

- 운동

- 야마시타 영애(山下英愛)

-

오리발, 무성의, 냉담에 맞서 싸우다

- 인물

- 장영은

-

지금/여기 ‘위안부’ 영화의 안과 밖 2부 - 다른 상상은 가능하다

- 문화

- 손희정

-

대중매체를 통해 바라본 일본군‘위안부’의 재현 〈3부〉 - 재현물로서 〈허스토리〉의 성공과 실패

- 문화

- 웹진 <결> 편집팀

-

새로운 연대를 발명하는 ‘팀(Team) 『풀』’ 이야기

- 문화

- 이령경

-

<관부재판과 끝나지 않은 Herstory> 전시 이렇게 탄생했다

- 문화

- 김주용

-

〈관부재판과 끝나지 않은 Herstory〉 전시를 보고

- 문화

- 하나후사 에미코(花房恵美子)

-

우익적이거나 양심적이거나?

- 비평

- 마치다 타카시

-

수많은 “성찰”의 연속에서 - 〈2021 여성인권과 평화 국제컨퍼런스〉 후기

- 탐방

- 권향숙